Au milieu des débats qui opposent l’agriculture à l’écologie, on perd facilement de vue le but de la pensée écologique. On la tronque et la caricature pour en faire une quête de lunatiques déconnectés des réalités. Toutefois, s'engager pour la biodiversité naît d’une clairvoyance douloureuse de ce que sera notre futur si nous ne nous adaptons pas et ne protégeons pas le monde dont nous faisons partie.

Les philosophes ont longtemps loué la soi-disant supériorité de l’Homme. Au XVIe et XVIIe siècle, on pouvait quand même lire des phrases comme:

“Une seule pensée de l’homme vaut plus que l’univers tout entier.”

Saint Jean de la Croix

“Mais, quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui; l’univers n’en sait rien.”

Blaise Pascal

Les mentalités ont bien évolué depuis, notamment grâce aux travaux de Charles Darwin, qui a montré que l’évolution n’est pas une pyramide qui consacre l’espèce humaine en son sommet, mais un réseau mué par les forces adaptatives.

“Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements.”

Charles Darwin

Néanmoins, l’idée d’une supériorité de l’espèce humaine sur le reste du vivant est encore vivace, et le droit d’exploiter la nature comme une ressource faite pour les humains, encore ancrée dans de nombreuses cultures à travers le monde.

Les argumentaires en faveur de la protection de la biodiversité s’appuient fortement sur le concept de “services écosystémiques” pour illustrer notre dépendance, notamment économique, vis-à-vis de la nature. Si ce concept est un outil puissant de communication, il consacre encore la nature comme une ressource POUR l’être humain.

S’engager pour la protection de la biodiversité, c’est placer les humains au même niveau que les autres espèces, comme une pièce dans l’échiquier complexe du vivant. Certains croient que cela signifie faire passer les humains après les autres espèces, non ! On cherche l’harmonie, le droit pour tout être vivant de vivre décemment.

Si nous persévérons dans nos modes de vie actuels, ce sont de nombreuses espèces, par ailleurs parfaitement adaptées à leur environnement, qui disparaîtront à cause de nos activités. Ce seront également de nombreuses populations humaines qui seront mises en danger par les agissements inconsidérés et incontrôlés de quelques pays.

S’engager pour la protection de la biodiversité est une démarche profondément humaniste, de préservation du vivant y compris des humains. La lutte écologique va de pair avec la lutte sociale.

En adoptant cette vision pour le vivant, humain et non-humain, nous pouvons adopter les changements transformateurs recommandés par l’IPBES et le GIEC. Des changements qui s’inscrivent directement dans une démarche d’adaptation pour que tous les humains sur Terre aient accès à une qualité de vie décente.

S’engager pour la protection de la biodiversité, c’est donc aussi proposer des solutions pour assurer la pérennité des femmes et des hommes à travers le monde, sur la base de modes de vie construits avec et non pas aux dépens des écosystèmes.

Hubert Reeves, grand vulgarisateur scientifique disait : “L'Homme est l'espèce la plus insensée, il vénère un dieu invisible et massacre une nature visible ! Sans savoir que cette nature qu'il massacre est ce dieu invisible qu'il vénère !”

Revenons à la raison, préservons la biodiversité.

Dr Manul

Le mois dernier, le Parlement Européen a adopté la loi européenne de restauration de la nature. Qualifiée d’historique, cette loi interrompt plus de 30 années d’inaction : la dernière directive pour la protection des écosystèmes remonte à 1992, c’était la directive habitats. De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer un texte très affaibli et qui ne serait pas à la hauteur des enjeux. Dans cet article, nous présentons les résultats des négociations et mettons en lumière les modifications du texte initial qui ont considérablement assoupli le règlement.

Les mêmes chiffres, issus du communiqué de presse du parlement européen ont été relayés par les médias. Ainsi, cette mesure phare a fait les titres de la plupart des journaux : les États membres s’engagent à restaurer au moins 30% des zones d’habitat dégradés et donc considérés en mauvaise état écologique d’ici 2030 (en donnant une priorité au zone Natura2000), puis à en avoir restauré 60% d’ici 2040, et enfin 90% d’ici 2050.

Les négociations ont permis des améliorations notables dans le texte, en particulier l’ajout de mesures de restauration des écosystèmes marins qui étaient absents de la version originale. De plus, le renforcement de la sécurité alimentaire et la neutralité en matière de dégradation des sols ont fait leur entrée parmi les objectifs affichés de la loi. Néanmoins, dans l’ensemble, les négociations ont surtout rendu le texte moins ambitieux.

La version initiale du texte mentionnait explicitement un objectif de 10% de couvert arboré urbain dans toutes les agglomérations et villes d’ici à 2050. Un objectif bien plus vague l’a remplacé dans le texte voté puisqu’il vise désormais ‘une tendance à l’augmentation du couvert arboré urbain’.

Selon les prévisions, l'urbanisation devrait continuer à s'accélérer (55,3 % de la population mondiale vivait en zone urbaine en 2018) ainsi que l’augmentation des températures en ville en été. L’adaptation de l’environnement urbain aux nouvelles conditions climatiques est donc cruciale et l'augmentation de la couverture végétale est une solution efficace. Le couvert végétal apporte en effet de nombreux bénéfices en zone urbaine : ralentissement du ruissellement des eaux, maintien des températures à un niveau supportable. Il fournit également des habitats refuges pour que d’autres espèces puissent prospérer.

Dans le texte adopté, les états membres s’engagent à inverser le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030. Cependant, ne sont considérés comme pollinisateurs que les insectes. Si le groupe des pollinisateurs comprend majoritairement des insectes, il inclut également des oiseaux, chauve-souris, primates, marsupiaux, reptiles et des rongeurs. À l’échelle mondiale, 16,5 % des pollinisateurs vertébrés seraient menacés d'extinction avec une tendance à l'augmentation du nombre d'extinctions. Ce chiffre passerait même à 30% pour les espèces insulaires.

Deuxième coup dur, pour les oiseaux en particulier. Une modification subtile du phrasé du texte établit que l’on doit désormais viser à (et non plus, faire en sorte que)[1] l’index des oiseaux communs s’améliore.

[1] Cet objectif indique une intention poursuivie par la loi, mais cela ne garantit pas nécessairement que cet objectif sera atteint ou réalisé. Lorsqu'une disposition légale stipule qu'elle doit "faire en sorte que" quelque chose se produise, cela implique une obligation ou une responsabilité de garantir que cet objectif soit atteint.

De nombreuses additions d’articles et/ou paragraphes introduisent des dérogations et des exceptions, qui permettent de contourner les engagements.

Un exemple parlant est l’article sur la défense nationale qui permet d’exempter des zones utilisées pour des ‘activités répondant uniquement aux besoins de défense nationale’ si les mesures de protection ne sont pas compatibles avec l’utilisation militaire de la zone.

L’article 27 illustre également à merveille l’affaiblissement du texte à coups de dérogations : il permet de suspendre les mesures de protection ‘si un événement imprévisible, exceptionnel et non provoqué, […] a de graves conséquences à l'échelle de l'Union’ sur la capacité à assurer la sécurité alimentaire des États membres.

Enfin, un autre article important porte sur les énergies renouvelables[2]. Cet article établit que la construction de structures de production d'énergie à partir de sources renouvelables ‘relèvent d'un intérêt public majeur’. La mise en place de ces projets serait soumise à des évaluations environnementales moins contraignantes que d’autres projets de construction.

En théorie, faciliter le développement des projets de production d’énergie bas carbone devrait être une absolue priorité dont on devrait se réjouir. Dans les faits, ces mesures sont le résultat de compromis insatisfaisants pour la protection de la biodiversité. Elles servent souvent d'outils de communication pour témoigner du prétendu engagement international dans la réduction des émissions de GES alors que rien n’est concrètement fait pour stopper les entreprises climaticides de continuer d’extraire des énergies fossiles. Une mesure win/win qui fait bonne figure tout en permettant de continuer de détruire des espaces naturels pour des projets immobiliers qui peuvent rapporter gros.

[2] Les énergies renouvelables ne sont pas définies dans le texte mais d’après le site du parlement européen les énergies renouvelables sont l’éolien, le solaire, l’hydroélectrique, la géothermie, la biomasse et les biocombustibles.

Absolument absent de la première proposition de loi, cet article intitulé ‘Plantation de trois milliards d’arbres supplémentaires’ a fait son apparition triomphante dans le texte. Evidemment, comme il s’agit de planter des arbres, LA passion des politiques qu’on soupçonne de ne pas toujours maîtriser le sujet de la biodiversité, ça a fini dans le communiqué de presse. On vous renvoie à notre article sur la compensation d’émissions de GES pour savoir pourquoi ce type de mesures est problématique.

Le secteur agricole, en tension depuis plusieurs mois avec des manifestations un peu partout en Europe, souhaitait faire pression et obtenir un assouplissement des règles environnementales. La version votée mentionne explicitement la prise en compte du changement climatique, des besoins sociaux et économiques des zones rurales, et de la durabilité de la production agricole. Ce qui semble tendre vers l’agroécologie. Néanmoins, les négociations ont permis de diminuer la fréquence des mesures des indicateurs relatifs aux écosystèmes agricoles originellement prévue tous les trois ans, qui passe donc à tous les six ans.

Les tourbières sont des écosystèmes particuliers. Elles sont considérées comme des zones humides et se forment par accumulation de matière organique non décomposée, principalement des débris végétaux, dans un environnement saturé en eau (et pauvre en oxygène). Elles font partie des écosystèmes stockant le plus de carbone au monde. Très fertiles, elles sont trop souvent converties en terrains cultivables par drainage, pour répondre aux besoins croissants en production agricole. La remise en eau des tourbières (processus consistant à transformer le sol drainé d'une tourbière en un sol humide) a pour objectif de rétablir leur rôle de puits de carbone ainsi que de restaurer la biodiversité très riche, typique de ces écosystèmes fragiles.

La dernière version du texte fixe des objectifs spécifiques de remise en eau des tourbières drainées plus bas que le texte original (70% initialement contre 50% voté d’ici à 2050). Il introduit également la possibilité pour les États membres de réduire l'ampleur de la remise en eau sous certaines conditions. Le texte voté souligne aussi que la remise en eau des terres agricoles reste volontaire pour les agriculteurs/agricultrices et les propriétaires privés, sans préjudice des obligations découlant du droit national. Une mesure évidemment décevante au regard du potentiel considérable d’absorptions de gaz à effet de serre que renferme ces tourbières.

Pörtner, H. O., Scholes, R. J., Agard, J., Archer, E., Arneth, A., Bai, X., ... & Ngo, H. (2021). Scientific outcome of the IPBES-IPCC co-sponsored workshop on biodiversity and climate change.

IPBES. (2016). Summary for policymakers of the assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.2616458

C Qiu, P. Ciais, D. Zhu, B. Guenet, S. Peng, A. M. R. Petrescu, R. Lauerwald, D. Makowski, A. V. Gallego-Sala, D. J. Charman, S. C. Brewer.Large historical carbon emissions from cultivated northern peatlands. Science Advances 04 Jun 2021:Vol. 7, no. 23, eabf1332 - DOI: 10.1126/sciadv.abf1332

Le texte adopté en février 2024

La proposition de loi de juin 2022

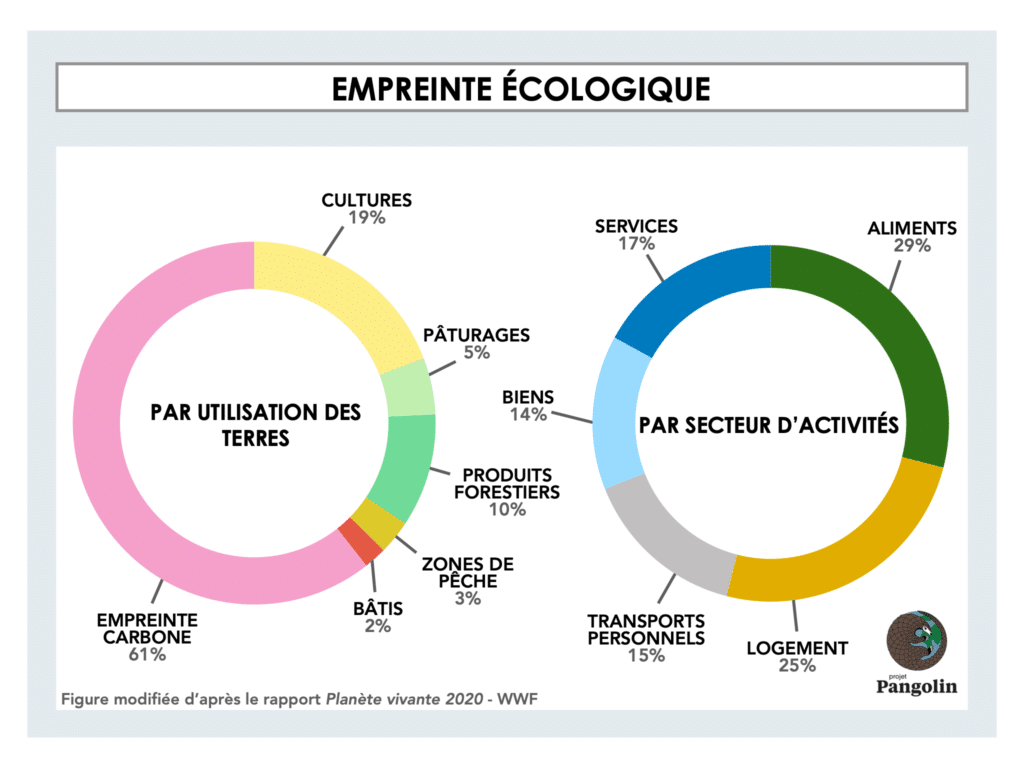

Dans cet article on vous rappelle les définitions de ce que sont les empreintes carbone et écologique.

Puis nous vous présenterons différents calculateurs d'« empreinte carbone » et d'« empreinte écologique » ainsi que les résultats d'un membre de notre équipe.

Enfin nous vous proposerons des solutions concrètes et qui font la différence pour réduire votre impact sur l'environnement.

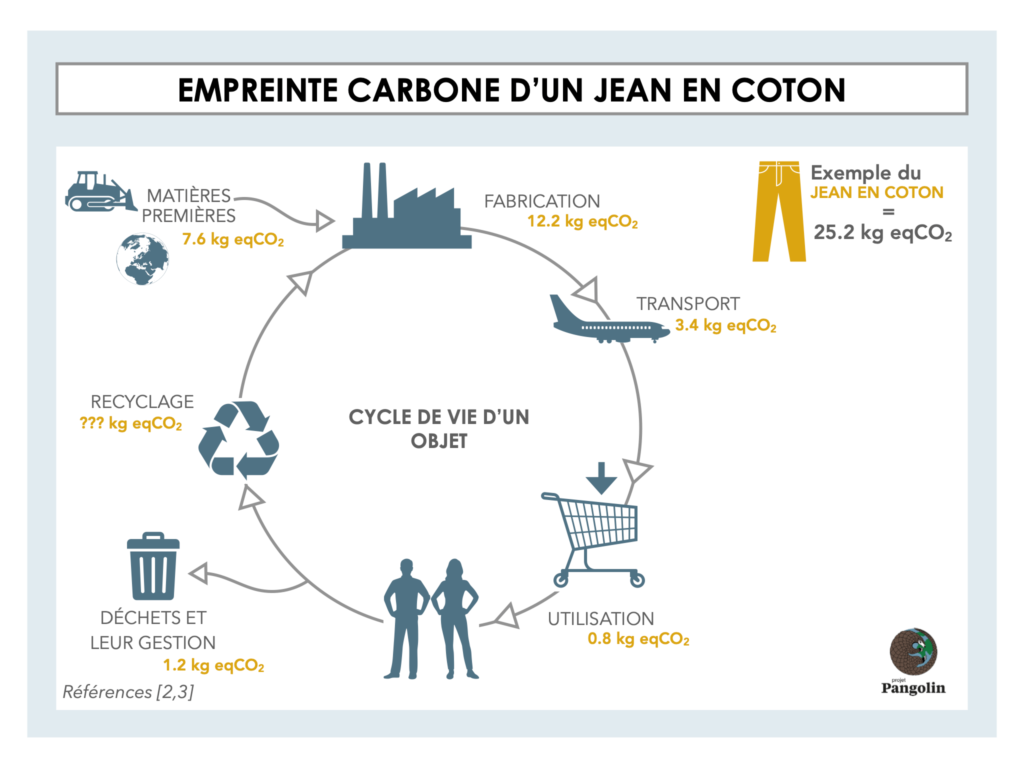

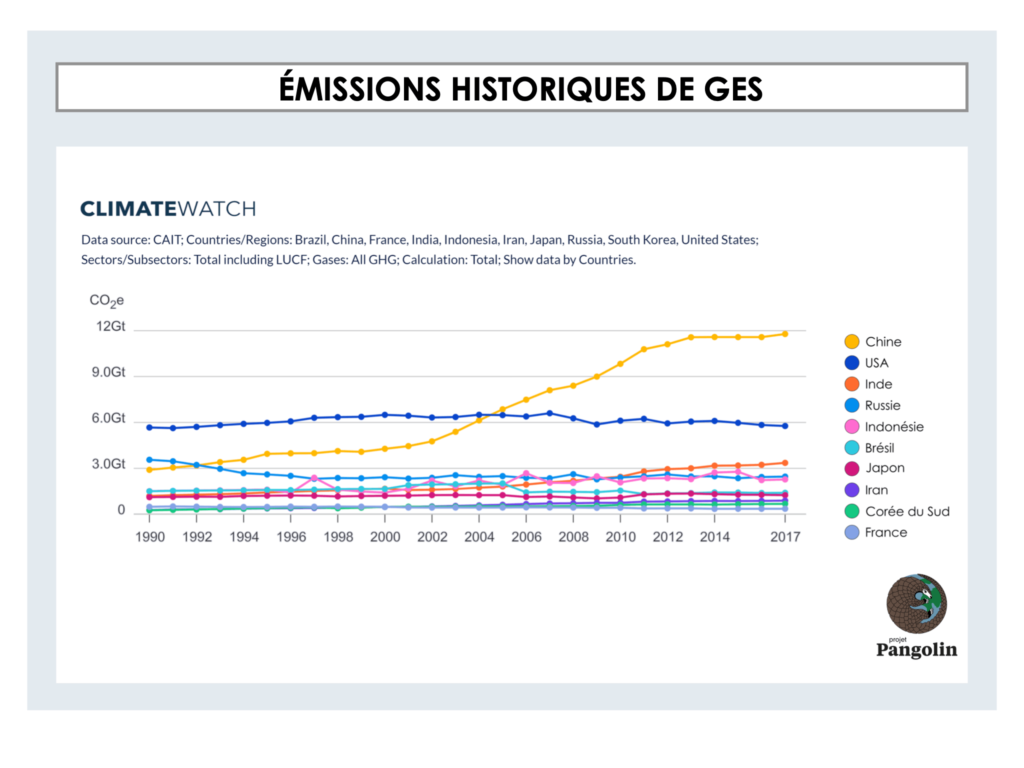

L’empreinte carbone c’est la quantité de GES émise par les activités humaines, exprimée en équivalent carbone (ou « eqCO2 », « CO2e », « CO2-eq »). Elle peut être calculée pour un individu, une entreprise, à l’échelle d’un pays, pour un objet ou un service.

L’empreinte écologique (ou empreinte environnementale) est un indicateur de l’effet des activités humaines sur la nature. Contrairement à l’empreinte carbone, elle n’est pas focalisée sur les GES et considère l’impact environnemental plus global en comparant d’une part “la demande” (les activités humaines) et d’autre part “l’offre” (la capacité de la Terre à produire des ressources, à absorber des déchets et à se régénérer : la biocapacité). Elle est exprimée en hectares.

L’empreinte écologique tient compte de :

Le bilan carbone est une méthodologie de calcul développée par l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) en 2004 pour mesurer l’empreinte carbone d’une entité, par exemple, d’un individu (on parle alors de “bilan carbone personnel”) ou d’une entreprise.

En utilisant un calculateur d’empreinte carbone ou de bilan carbone. Il en existe une ribambelle en ligne :

Ces outils sont gratuits, plus ou moins complets et assez longs à remplir. L’objectif est de passer en revue tous les postes de dépenses énergétiques sur une année puis de vous donner une approximation des émissions de gaz à effets de serre en lien avec votre mode de vie.

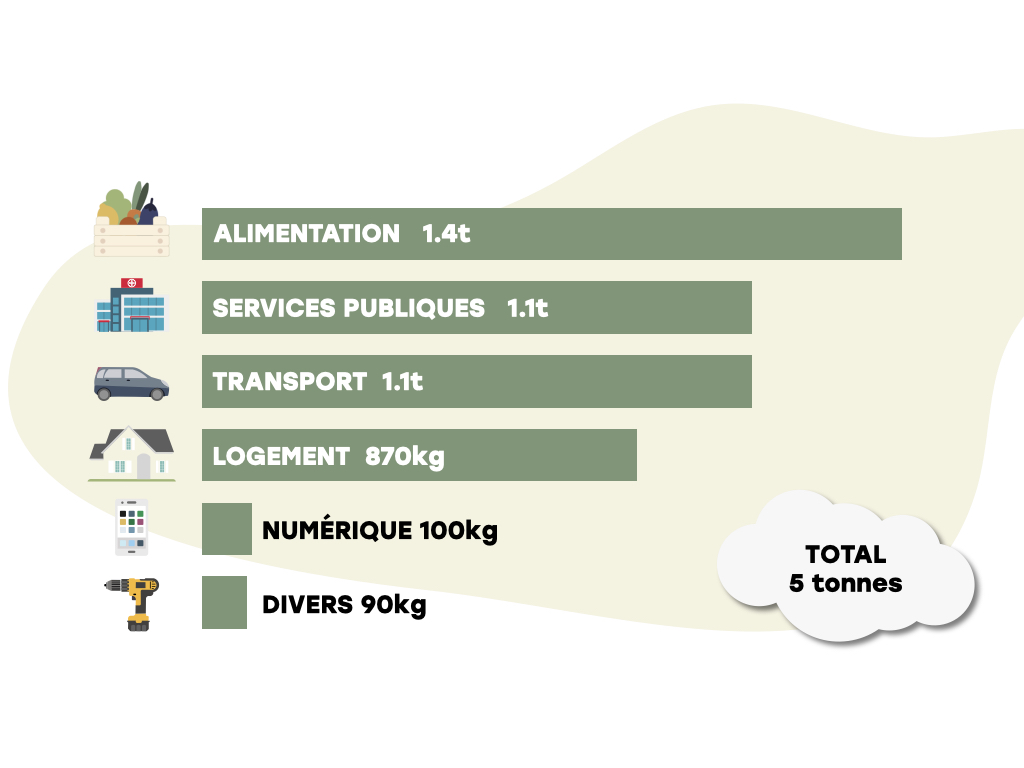

Par exemple un membre de l’équipe Projet Pangolin (moi…) a utilisé le calculateur de l’ADEME (nos gestes climat).

Résultat : Je produirais en moyenne 5 tonnes eqCO2 par an. C’est mieux que la moyenne des français qui se situe à 11 tonnes mais c’est LOIN de l’objectif des 2 tonnes qui doit être atteint si on veut rester sous la barre des 2°C (objectif maximal de réchauffement définit dans les accords de Paris, signés lors de la COP21).

D’après ma simulation, les postes énergétiques les plus couteux sont : l’alimentation, les transports et les services publics.

Pourtant, je n’achète pas de viande et je mange très peu de produits d’origine animale. Je fais tous mes trajets maison-travail à pied et j’achète mes vêtements très majoritairement de seconde main. Mais j’ai encore des progrès à faire, je le reconnais. Néanmoins, il y a un poste sur lequel je n’ai aucune emprise : les services publics. On en discute plus loin.

Avec un autre calculateur dédié, évidemment ! La liste d’options est nettement moins longue :

On trouve beaucoup de calculateurs d'empreinte écologique canadiens et suisses (et donc qui utilisent des valeurs moyennes de consommation propres à leurs pays). Vous pouvez les tester mais ils seront moins précis compte tenu que vous n'habitez pas là-bas.

Comme vu plus haut, l’empreinte écologique tient compte de l’impact des émissions de GES mais aussi de la capacité de la Terre à produire et se régénérer. C’est une autre forme d’approximation et c’est donc intéressant de faire les deux pour avoir une vision plus globale des conséquences de notre mode de vie sur la planète.

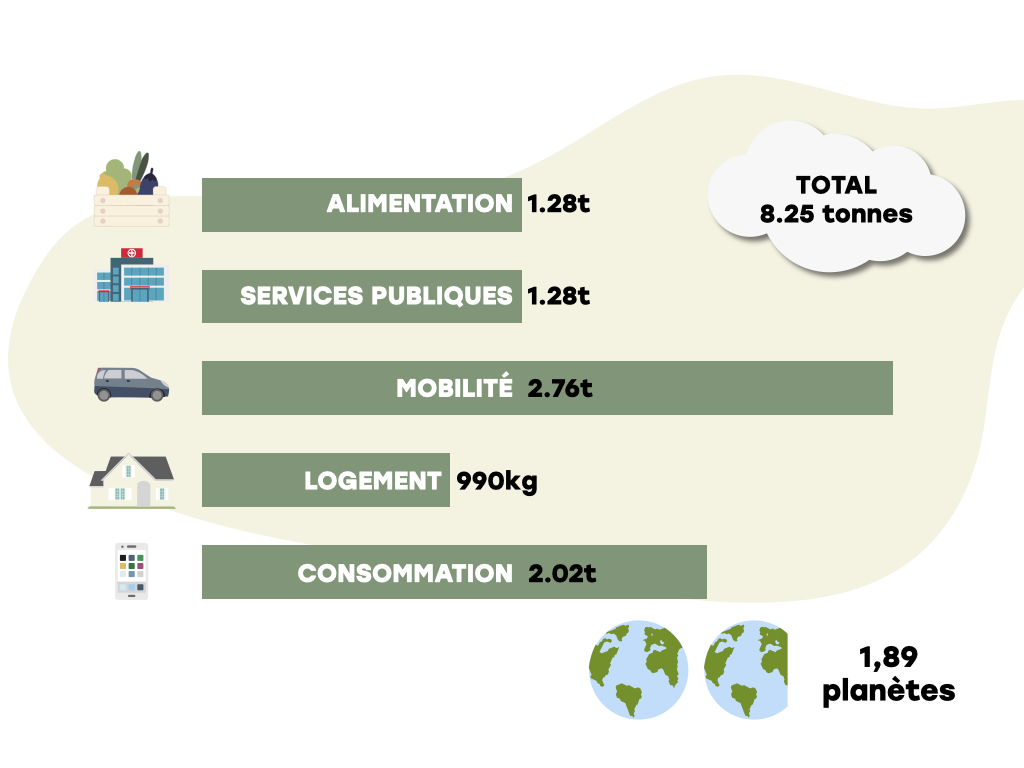

Par exemple, j’ai utilisé le calculateur de la fondation WWF qui utilise des moyennes suisses.

Résultat : avec ce calculateur je produirais en moyenne 8.25 tonnes équivalent CO2 par an. Il me précise que « Si l’ensemble de la population mondiale vivait avec ce même mode de vie, nous aurions besoin de 1.89 planètes. Malheureusement, nous n’avons que celle-ci. »

Tout d’abord le calculateur de la WWF m’a posé des questions sur mes 5 dernières années et ça ne fait pas 5 ans que je fais autant d’efforts pour le climat. De plus, ce calculateur ne se base pas sur les mêmes mesures que les calculateurs d’empreintes carbone puisqu’il intègre en plus l’impact sur les écosystèmes. Il est donc normal d’observer des résultats différents.

Ceci dit, les deux résultats vont dans la même direction : je pollue trop.

On ne vous propose pas un comparatif de ces différents calculateurs pour plusieurs raisons. 1- ca serait un cauchemar de réaliser une telle étude (nous ne sommes que des bénévoles pour cette association). 2- le but de ces calculateurs n'est pas d'avoir une estimation parfaite de notre empreinte carbone mais plutôt d'obtenir un ordre de grandeur. L'idée c'est de nous faire prendre conscience de l'impact de notre consommation et de décider d'agir en conséquence.

À la fin de certains calculateurs, après vous avoir annoncé votre énorme estimation d’émissions d’équivalent CO2 par an, on vous propose ce qui ressemble à une solution miracle : compenser vos émissions carbones. Mais qu’est-ce que cela signifie ?

Si vous nous lisez depuis longtemps, votre esprit critique et votre flair à trucs louches devraient s’agiter. Et vous auriez bien raison.

Lorsque ces fondations vous proposent de « compenser » vos émissions en leur faisant un don proportionnel à votre impact écologique, cela ne vient pas l’annuler comme par enchantement. Si ce geste est une bonne chose puisqu’il participe à financer des projets qui soutiennent la préservation de la biodiversité (en replantant des arbres par exemple), il n’efface en EN AUCUN CAS les conséquences de votre impact de vie sur l’environnement.

Eh oui, compenser en plantant des arbres et continuer à consommer comme nous le faisons (ce pourquoi on a besoin de déforester notamment) est contradictoire… on se doute donc bien que l’on ne pourra pas faire les deux en même temps !

Ces propositions de compensation sont souvent du registre de l’hypothétique. Elles sont basées sur l’idée que ces forêts replantées vont effectivement absorber autant de CO2 que ce qui est émis.

De plus, si l’on déforeste en arrachant des forêts centenaires, on ne replante que des jeunes arbres. Or , une forêt de cent ans n’a pas la même capacité “puit de carbone” qu’une forêt composée d’arbres de 2 ans (et qui seront surement tous de la même essence… un autre point bien négatif).

S’ajoute à cela qu’on suppose que ces forêts puissent vivre assez longtemps (et ne pas bruler, ne pas être impactées par le réchauffement climatique qui abime les forêts que nous avons déjà), qu’il y aura assez de place sur Terre pour planter tous ces arbres (et que l’on n’aura pas besoin de détruire d’autres écosystèmes pour planter ces fameux arbres).

Souvent, ces propositions sont en fait du treewashing, qui fait écho au greenwashing dont on vous parlait ici.

Un autre point important sur la compensation carbone concerne les océans. Ces derniers sont des puits de carbone très importants, comme les forêts. Pourtant, le réchauffement climatique acidifie l’eau et réduit la capacité des océans à stocker du carbone. On pourra planter tous les arbres que l’on voudra, on ne corrigera l’acidité des océans qu’en réduisant nos émissions.

En bref, compenser ses émissions pour atteindre la neutralité carbone n’est pas possible. Planter des arbres et restaurer les écosystèmes (et puits de carbone) est absolument ESSENTIEL, mais la neutralité carbone ne pourra être atteinte que si l’on réduit en parallèle nos émissions.

Un des problèmes principaux ici est le choix du terme « compenser » car il porte à confusion. On peut facilement croire que ce n’est pas grave de prendre l’avion puisque l’on reverse 3,42€ pour « compenser » notre vol. L’utilisation de ce mot peut avoir l’effet pervers de nous déresponsabiliser dans nos choix, de nous faire croire que si l’on se paie des « crédits carbone » alors on n’a pas d’impact environnemental.

Les entreprises s’en servent pour nous faire croire que ce qu’elles nous vendent est « neutre en carbone ». Mais gardez bien en tête que ces options ne viennent pas effacer nos actes, les GES émis sont toujours émis. Si c’était si simple, ça ferait longtemps qu’on aurait résolu le problème du réchauffement climatique, vous vous en doutez bien.

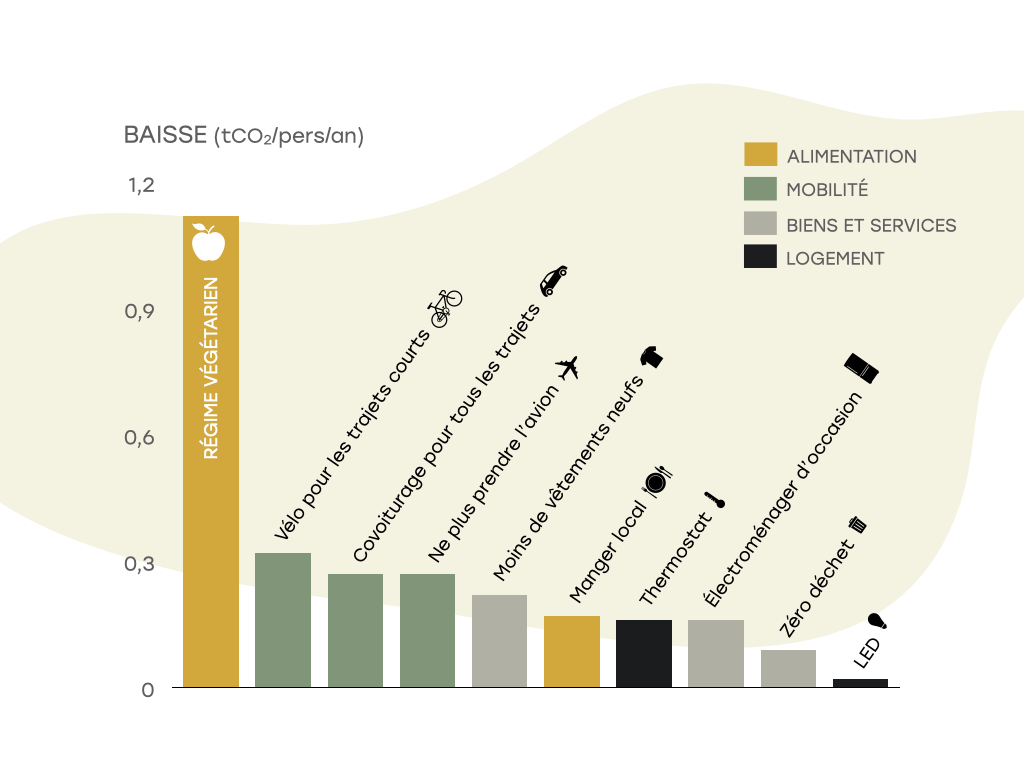

Souvent les résultats de ces calculateurs sont édifiants et on peut se sentir un peu désemparés. On ne se décourage pas pour autant ! On vous présente ici, les gestes les plus efficaces pour réduire son empreinte environnementale.

Pour la rédaction de cette partie nous nous sommes essentiellement basées sur un rapport de Carbone 4. N’hésitez pas à le consulter pour rentrer dans les détails.

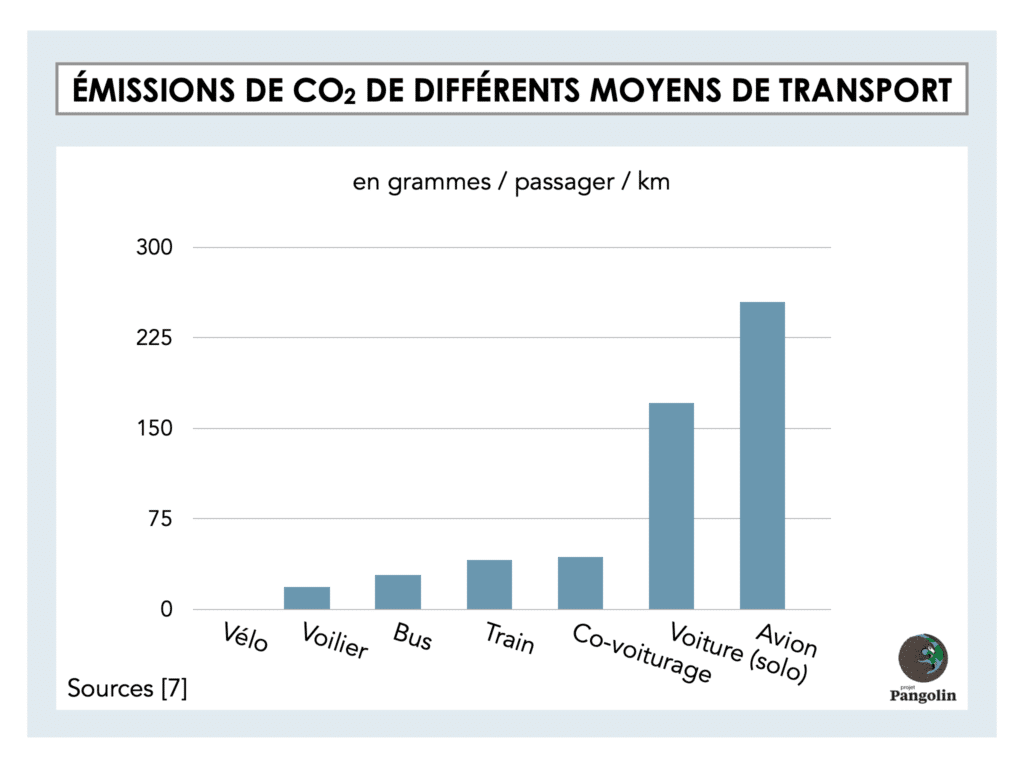

L’illustration juste au-dessus synthétise ce qu’on a appris de ce rapport. L’étude a classé 10 gestes individuels classiques en fonction de leurs impacts sur notre empreinte carbone :

Personne n'est parfait. Si l'on ne parvient pas à être 100% végétarien, on peut réduire sensiblement sa consommation de viande et autre produits animaux. Si l'on ne peut pas toujours covoiturer, on peut essayer de le faire le plus souvent possible. Cela permet de réduire son impact de façon importante, et de découvrir de nouvelles habitudes pour aller vers le mieux.

Ensuite, si vous êtes propriétaires de logements, vous pouvez faire plus : en investissant dans la rénovation de vos propriétés. Rénover le bâti existant représente un des challenges majeurs à relever et permet de réduire fortement notre empreinte carbone. Si vous en avez les moyens, alors :

Des crédits d’impôts sont proposés pour inciter les particuliers à rénover leurs logements (plus d’infos ici).

Enfin, dans le rapport de Carbone 4, un dernier geste est proposé : le passage à la voiture électrique. Notre avis sur la question n’est pas tranché. Comme vous le savez, en prenant en compte toute la chaine de production et en ajoutant le fait que l’électricité n’est pas 100% décarbonée, ça complique le débat (si vous voulez en savoir plus, RDV ici). En ce qui concerne les transports donc, ce qu’on vous conseillera toujours c’est de privilégier le train au maximum.

Le constat de ce rapport est que si on investissait tous pour rénover thermiquement nos logements au maximum, que l’on utilisait des voitures électriques et que l’on cumulait à la perfection tous les autres gestes que l’on vous a cité juste au-dessus, on aurait réduit nos émissions réelles de moitié. QUE DE MOITIÉ.

En effet, pour arriver à réaliser les objectifs de l’Accord de Paris (c’est à dire atteindre 2 tonnes d’émission équivalent CO2/an/personne), il faudrait (en plus de tout ce qu’on vient de citer) décarboner l’agriculture, l’industrie, les services publics, le fret de marchandises et les énergies. Autant de choses sur lesquelles on a, individuellement, qu’un pouvoir limité. Comment s’y prendre alors ? Penser collectif !

Tout ça donne un peu le vertige. Mais on ne se laisse pas abattre et qu’est-ce qu’on retient ?

Nous sommes victimes du système dans lequel nous évoluons. On ne peut pas faire changer le réseau de chauffage de l’immeuble que l’on habite juste parce qu’on l’a décidé, on ne peut pas arrêter de consommer certains outils technologiques car nos métiers en dépendent etc. Néanmoins, on peut choisir de prendre conscience de ses privilèges et essayer de réduire son impact autant que possible.

Les pratiques éco-responsables individuelles ont un impact non-négligeable (n’en déplaise à ceux qui affirment le contraire). L’adoption de ces gestes quotidiens permet de réduire significativement son empreinte carbone (de 10% en adoptant un régime végétarien, on vous le rappelle). Ils sont nécessaires mais malheureusement, ils ne sont pas suffisants.

La pollution liée aux activités humaines est systémique. Sans changement profond, au niveau des entreprises et à l’échelle étatique nous ne pourrons pas limiter nos émissions de GES et rester en dessous du seuil des 2°C.

Pourquoi ? Parce que 10% des citoyens de l'Union Européen (les plus riches, 43,6 millions d'individus) émettent autant de GES que 50% des citoyens les plus pauvres (216 millions d'individus). Il faut donc réduire les émissions des pays les plus riches pour tenir les objectifs des accords de Paris. Et, à moins que vous soyez PDG de multinationale, ce changement ne s'effectuera que grâce à une révolution du système.

Nous appartenons à l’espèce Homo sapiens. En tant que tel, nous sommes des individus sociaux capables de communiquer mais aussi de s’organiser autour d’un récit commun.

Aujourd’hui, au sein des démocraties (ahem des fois on se pose des questions mais bon.. au passage #darmaninDémission #ACAB) que nous habitons, nous avons un rôle à jouer. Pour pousser nos gouvernements à agir il ne suffit pas de râler dans nos salons. Il faut passer à l’action, concrètement. Il y a une infinité de formes de passage à l’action : en parler avec ses ami.e.s/familles, s’inscrire sur les listes électorales de sa municipalité et voter, créer des initiatives locales pour développer des solutions entre citoyens, organiser/participer à des manifestations etc.

Nous devons prendre nos responsabilités individuellement en agissant dans notre quotidien mais aussi de manière collective, main dans la main. Sans cette étroite collaboration, nous ne pourrons pas respecter les objectifs de l’Accord de Paris et notre avenir restera plus qu’incertain.

[1] IPCC Fifth Assessment Report, 2014

[2] https://www.liberation.fr/apps/2018/09/empreinte-carbone/

La viabilité économique des entreprises européennes est-elle plus importante que les vies d’hommes, de femmes, d’enfants dans les pays non européens ? Justifie-t-elle la destruction d’écosystèmes entiers et la mise en péril de la biodiversité ?

Pour moi, la question ne devrait même pas se poser. En effet, on ne peut pas placer la production d’un produit par delà les droits humains. Pas plus que l'on ne peut la placer outre la protection de l’environnement, sans lequel nous n'existons même pas.

Avec une grande tristesse, je constate chaque jour que beaucoup méprisent la nature. Enormément de personnes n’arrivent pas à saisir la folie que représente la transgression des limites planétaires. Il est donc facile d'oublier l'environnement dans les business plan. Mais comment est-ce que l’on peut concevoir de faire du business aux dépens des droits humains ? D'autant plus en France où on se glorifie depuis 200 ans d’être le pays des droits de l’Homme ?

Que je le comprenne ou pas, la question se pose en effet. En conséquence, la France a dû légiférer en 2017 pour créer une obligation légale de vigilance : le Devoir de Vigilance. Les grandes entreprises sont depuis tenues de surveiller les pratiques de leurs fournisseurs et partenaires. Le but : éviter ou atténuer toute transgression des droits humains et/ou environnementaux. Alors, oui, cela entraîne des coûts supplémentaires. Mais ces surcoûts semblent nécessaires pour pouvoir continuer à se regarder dans le miroir tous les matins… C’est le prix de la conscience tranquille, le prix de savoir que l’on œuvre sans faire de mal.

Sur le papier, le Devoir de Vigilance est une avancée fulgurante puisqu’apparemment le proverbe ‘loin des yeux, loin du cœur’ s’appliquait trop souvent aux entreprises qui sous-traitaient sans vérifier les conditions de production. Toutefois en pratique, sa portée semble assez limitée :

Plusieurs entreprises ont été mises en demeure, c’est-à-dire formellement accusées de faillir à leur devoir de vigilance, depuis la publication de la loi. TotalEnergies établit le record à 4 mises en demeure, dont celle en lien avec la mise en danger des communautés locales et de l’environnement en Ouganda. La justice s'est prononcée en décembre 2023 et a jugé l'affaire irrecevable. Fait intéressant, il n’y a pas eu de décision quant à la violation des droits humains rapportée par les associations. La décision a porté sur la forme de la procédure.

La seule entreprise à avoir été condamnée, en décembre 2023, est La Poste. La condamnation a pointé un manque de précision dans la cartographie des risques du groupe. La cartographie ne permettait pas une juste appréciation des risques liés à l'emploi des sans-papiers. La Poste a reçu une injonction pour s'améliorer, ce qu’elle dit avoir déjà fait dans les 3 ans qui ont séparé la mise en demeure et le verdict. On pourrait s’interroger sur la pertinence de prononcer un jugement 3 ans plus tard pour des pratiques en cours.

À noter que les mises en demeure continuent de se multiplier. Parmi les dernières et en lien avec l’environnement, on note Carrefour, pour ses pratiques d’approvisionnement en thon, épinglé notamment par l’association Bloom, et Danone pour son manque de plan pour sortir du plastique.

Après de longs échanges, les députés européens ont validé en décembre 2023 la Corporate Sustainability Due Diligence Directive ou CSDDD. Ce texte a pour objectif d'établir un Devoir de Vigilance au niveau européen. En comparaison du texte français, la vigilance s’appliquerait à davantage d’entreprises, et prévoirait des sanctions monétaires.

Cette directive importante est aujourd’hui bloquée, au point mort, et certains la disent même enterrée. Le problème (principalement cité) ? La lourdeur administrative qu'imposent les contrôles supplémentaires chez les fournisseurs et partenaires, et la possible perte de performance économique associée.

Dans quel monde sommes-nous pour justifier le report d’un texte sur la préservation des droits humains pour cause de surplus de paperasse ? Sommes-nous si profondément embourbé dans un monde où la performance économique est reine que nous n’avons plus aucune honte à dire que générer de l’argent en Europe est plus important que de s’assurer que l’on ne détruit pas des vies ailleurs dans le monde ?

Si notre système économique est incompatible avec la protection sans condition de la justice sociale et de l’environnement, le système doit changer.

Dr Manul

La production de connaissance et sa transmission suivent des règles particulières créées par des humains. Elles sont donc imparfaites, subjectives et sujettes à co-évoluer avec les humains qui les façonnent. Cet article a pour objectif de vous présenter le système de publication scientifique qui représente le médium majeur de transmission de la connaissance entre scientifiques.

Vous trouverez dans les prochaines lignes :

Dans un second article nous reviendrons sur les limites et critiques de ce système. Bonne lecture !

Pour la définir simplement, la recherche scientifique est « un ensemble d'études et de travaux menés méthodiquement par un•e scientifique, ayant pour objet de vérifier des théories déjà existantes mais également de produire et améliorer la connaissance » [1].

En France, elle est effectuée par des chercheureuses mais aussi des étudiants, des assistants, des techniciens et des ingénieurs. Ils et elles travaillent dans des établissements d'enseignement supérieur (universités), des organismes de recherche (CNRS ou l’institut Pasteur par exemple), ou dans des entreprises (recherche privée) [2, 3].

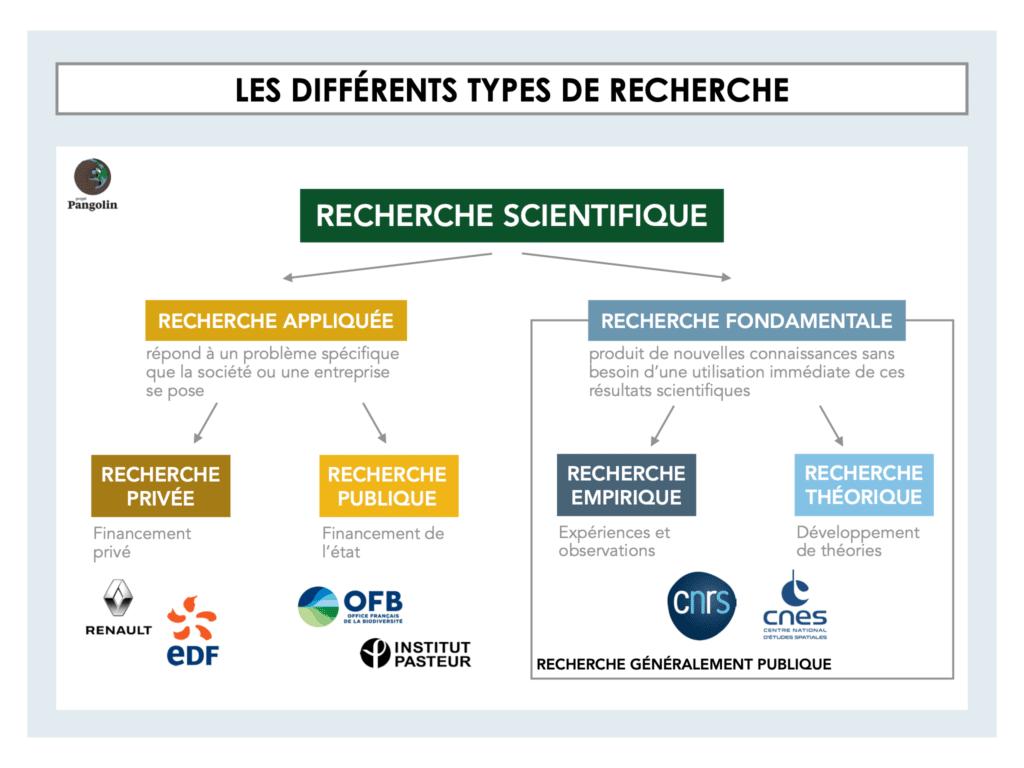

Différents adjectifs sont souvent accolés au terme de recherche. En général ils désignent le mode de financement ou l’objectif avec lequel la recherche est conduite.

On peut diviser la recherche en deux grandes catégories : la recherche appliquée et la recherche fondamentale [4]. Néanmoins, gardons en tête que beaucoup de projets se retrouvent à la frontière entre ces deux catégories.

La recherche appliquée répond à un problème spécifique que la société se pose à un instant t.

Si cette question intéresse des entreprises, il y a de fortes chances pour que cette recherche trouve des financements dans le secteur privé. Dans ce cas particulier de la recherche appliquée privé, les travaux des scientifiques sont inscrits dans les objectifs de l’entreprise et de la fondation auxquels ils appartiennent. En 2010, dans le secteur privé, les domaines les plus financés étaient : l’industrie (automobile, aéronautique/spatiale, pharmaceutique, chimique), les activités informatiques et services d’information, la production de composants électroniques (ordinateurs, périphériques) [2].

Il se peut que la question n’ait pas de valeur marchande potentielle mais que la société ait quand même besoin d’une réponse. Alors, la recherche appliquée sera financée sur des fonds publics. Comme par exemple l’impact des éoliennes sur la biodiversité locale et les moyens de l’atténuer [5].

La recherche fondamentale produit de nouvelles connaissances sans pour autant nécessiter une utilisation immédiate de ses résultats. Elle regroupe des travaux de recherche empiriques ou théoriques. La recherche fondamentale constitue un véritable socle de connaissance pour la recherche en général, dont la recherche appliquée [6].

Au sein de la recherche fondamentale on distingue la recherche empirique. On la définie comme toute recherche dans laquelle les conclusions de l'étude sont tirées strictement de preuves issues d’expériences ou d’observations. On retrouve des projets comme la communication chimique chez la marmotte alpine [7] ou la description des limites d’un courant méditerranéen en utilisant des données radar [8].

La recherche théorique illustre une dimension encore plus universelle de la connaissance. L’idée est de développer des théories qui expliquent la réalité qui nous entoure. En général, cela revient à représenter un phénomène sous la forme d’équations. On pense par exemple au principe de la relativité ou la théorie de la sélection naturelle.

La récolte de fonds est une partie cruciale de la recherche scientifique, et souvent la bête noire des chercheureuses. En effet, il revient aux chercheureuses de trouver l'argent pour financer leur activité de recherche. Toute leur activité de recherche : matériel, les locaux, les déplacements, les salaires du personnel qui vont participer etc.

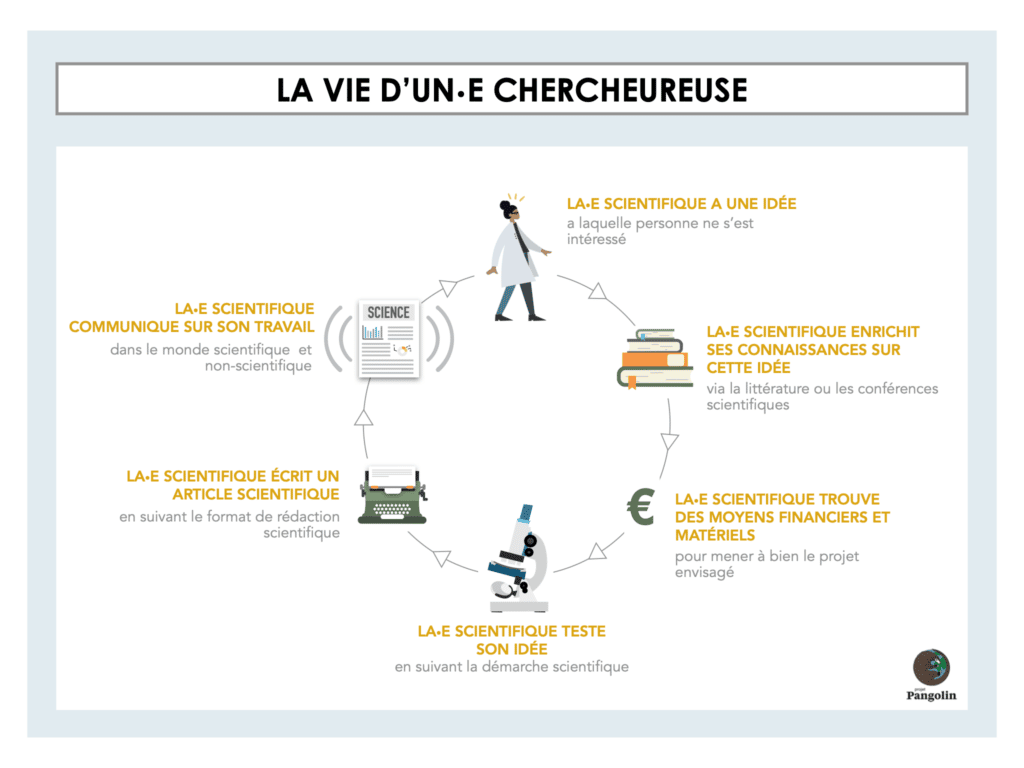

La recherche scientifique repose sur le travail assidu de chercheureuses partageant leurs réflexions et découvertes sur une thématique [9,10]. Mais attention, ce travail ne se fait pas en un claquement de doigts. Il peut s’écouler plusieurs années entre l’idée de départ et la publication des résultats.

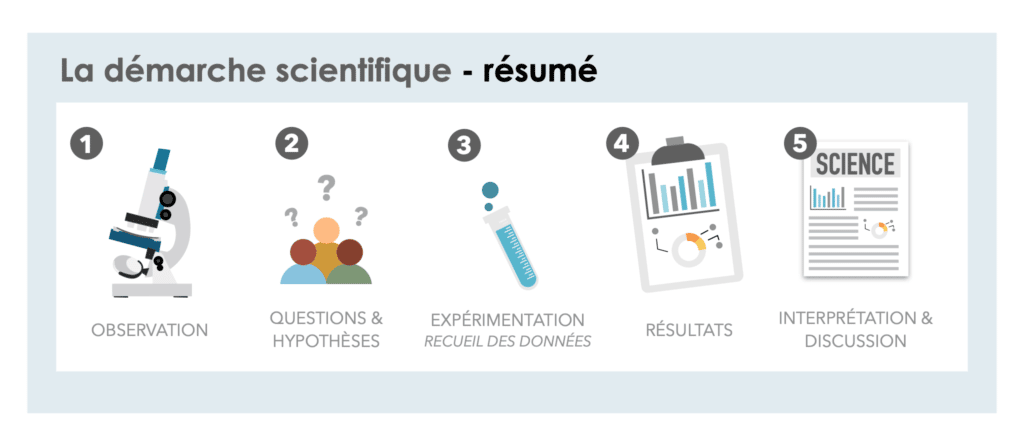

Avant d’avoir un travail abouti, la•e scientifique doit avoir une connaissance approfondie du sujet sur lequel iel travaille, récoltant le maximum d’informations dans la littérature scientifique ou au cours de conférences. Iel va par la suite suivre une démarche bien précise, partant à la base d’une observation qui va l’intriguer et soulever plusieurs questions. Iel pourra ensuite émettre des hypothèses sur la base de ses connaissances et de la littérature pour y répondre. L’objectif de l’étude va être de tester ces hypothèses, puis d’aboutir à une conclusion qui les confirmera ou les infirmera.

Une fois que les résultats produits sont satisfaisants, la•e scientifique va les communiquer. Au travers de divers supports : rapport technique, article scientifique, présentation lors de congrès scientifiques. Cela permet de valoriser son travail, de combler une partie des lacunes, de le soumettre à la critique et de se faire connaître dans le milieu scientifique, mais aussi non scientifique.

Il existe encore aujourd'hui une rupture entre la communication scientifique auprès du grand public ou de l'audience scientifique. La vulgarisation des travaux de recherche, rendant de concepts complexes compréhensibles pour tout un chacun, a souvent été mise de côté. Or cela devrait faire partie intégrante du métier de chercheureuse.

Pour remplir son rôle principal, la recherche scientifique se doit d’être diffusée auprès d’un large public scientifique. Ainsi, les dernières connaissances peuvent être utilisées par d’autres personnes pour continuer l’infatigable construction du savoir. Il existe plusieurs façons pour un•e chercheureuse de diffuser ses travaux. Nous allons nous concentrer sur son outil fondamental : l’article scientifique.

L’article scientifique est le produit final de tout travail de recherche et sa rédaction constitue une part de travail colossal [11,12]. Il s’agit d’un exercice de rédaction compliqué car l’écriture scientifique a ses propres codes : phrases courtes, directes et utilisant la forme passive. La•e scientifique doit respecter un plan normalisé propre à tout article scientifique, constitué de sept grandes sections :

Le fait que tout article scientifique suive cette structure formatée permet aux lecteurices d'aisément se situer dans l'article et de pouvoir en extraire les informations souhaitées. Grâce à cette organisation, il est facile pour d’autres chercheureuses d’utiliser la nouvelle technologie décrite dans l’article et ainsi d’assurer la reproductibilité de l’étude. Pour être admise par la communauté scientifique, il est nécessaire qu'une mesure ou découverte soit confirmée par plusieurs travaux. Les chercheureuses lisant l’article vont aussi pouvoir tester la nouvelle technologie mais dans un contexte différent qui n’avait pas été envisagé par les auteurices au départ (e.g., développement d’un vaccin, utilisation de CRISPR-Cas9 etc.).

Enfin un autre avantage découlant de cette architecture se trouve dans la bibliographie qui constitue un outil à part entière. En citant les références d’autres articles, les auteurices entretiennent, construisent et partagent leurs connaissances sur le sujet développé.

Chaque année des événements scientifiques ont lieu, en France ou à l’étranger, réunissant les chercheureuses du monde entier pour exposer leurs travaux, rencontrer des confrères et discuter de leurs recherches. Ces congrès sont payants, plus ou moins grands (entre 100 et plusieurs milliers de personnes), et permettent à la communauté scientifique de se rassembler autour d’une thématique. On retrouve deux manières de présenter un travail lors d’une conférence scientifique [13]:

Les laboratoires de recherche, pour promouvoir l’animation scientifique au sein de leur structure organisent des séminaires faisant intervenir divers chercheureuses d’autres établissements. Les bénéfices sont multiples : débat scientifique, partage de résultats récents, mais surtout rencontre entre confrères pouvant déboucher sur de potentielles futures collaborations.

Les outils de transmission ne se limitent pas aux exemples présentés précédemment. Les chercheureuses peuvent communiquer via d’autres types d’articles scientifiques comme les revues de littérature (résumé de l’état de l’art sur un sujet spécifique), les méta-analyses (regroupement de résultats sur un sujet spécifique tentant d’en extraire une interprétation générale), les notes d’opinion etc. Ces formats sont soumis à un comité de lecture. Enfin iels ont aussi l’occasion de produire des livres. Cependant ils ne sont pas nécessairement soumis à la relecture par les paires. Leur fiabilité peut donc être très hétérogène.

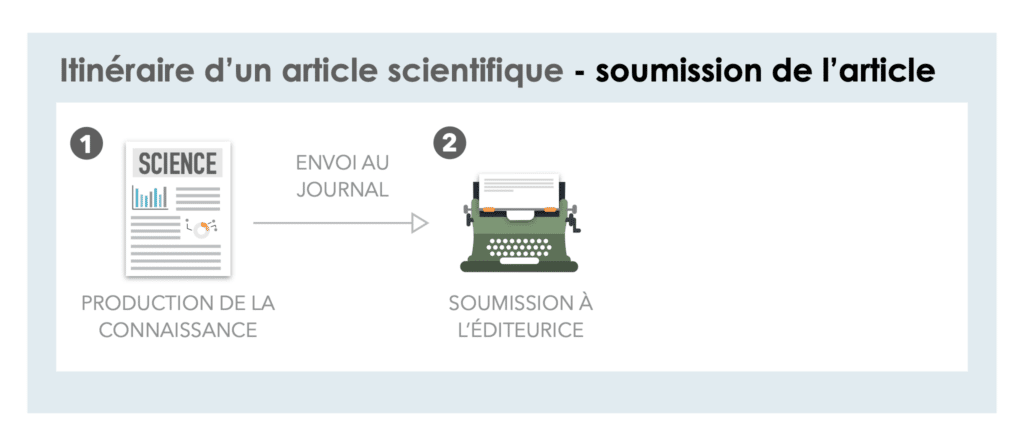

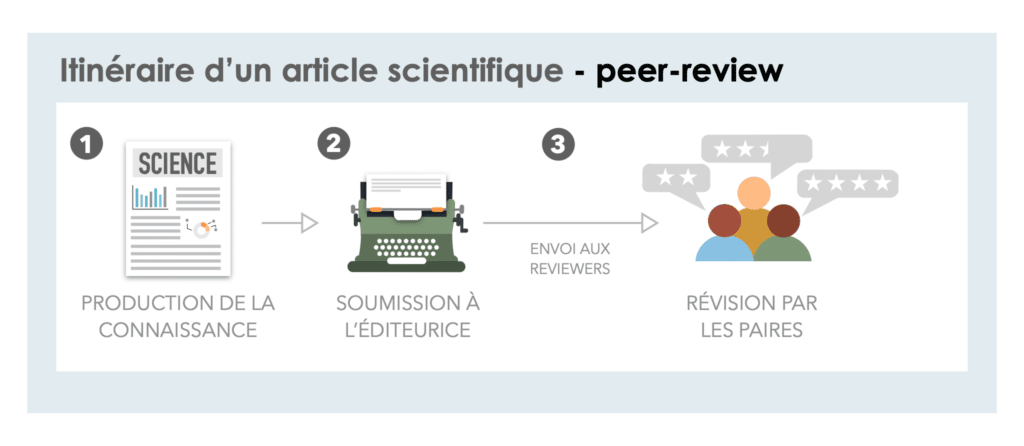

Entre la production d’un article scientifique et sa publication il y a de nombreuses étapes.

Dans un premier temps, le•a scientifique va produire de la connaissance en respectant la démarche scientifique et va restituer cette connaissance sous un format très spécifique : un article scientifique. Il sera relu et modifié par les co-auteurices plusieurs fois.

Une fois que cet article est rédigé, il est envoyé à un journal scientifique qui est chargé de le diffuser. L’article arrive tout d’abord dans les mains d’un•e des éditeurices du journal. Son rôle est d’évaluer la correspondance de l’article avec son journal. Chaque journal publie dans un domaine scientifique particulier. En fonction de la réputation de ce dernier il peut se permettre d’être plus ou moins pointilleux. L’éditeurice lit des articles dans des domaines très différents dont iel n’est pas forcément expert •e et doit prendre une décision après une lecture rapide.

À ce stade le destin de l’article peut prendre deux chemins :

1 - l’article est refusé, il sera alors impossible de resoumettre les mêmes résultats à ce journal même s’ils sont retravaillés.

2- l’éditeurice trouve l’article intéressant et souhaite le publier.

Un article peut être refusé pour une variété de raisons. Par exemple, il ne correspond pas au thème du journal, les résultats sont trop préliminaires, la rédaction de l'article est de piètre qualité, la question posée n'est pas assez originale etc.

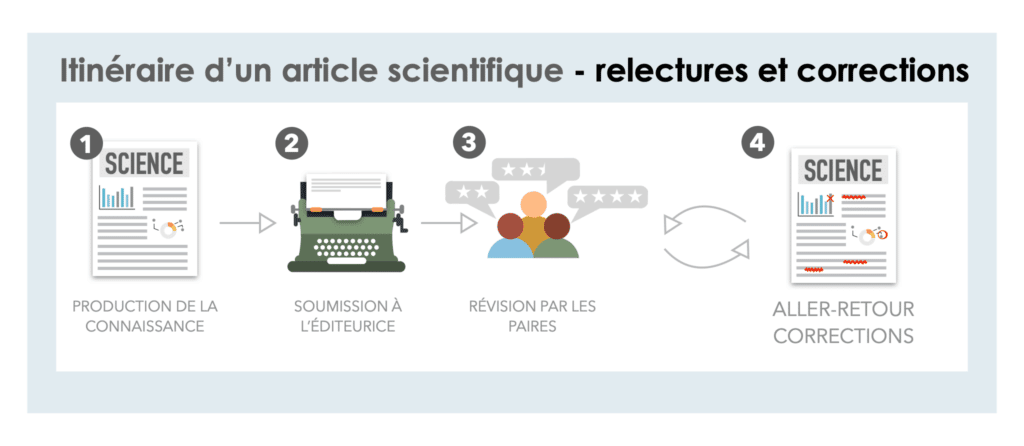

Si l’article a été apprécié en première lecture par l’éditeurice, iel l’envoie à 2-3 « examinateurices » (la traduction française n’est pas idéale, on parle de reviewers en anglais). Iels sont chercheureuses comme les auteurices et sont vraiment spécialistes du sujet (contrairement à l’éditeurice). Iels vont lire l’article en profondeur et faire des commentaires détaillés sur ce qu’iels estiment devrait être différent.

Les chercheureuses assument cette fonction bénévolement en plus de leurs travaux de recherche et leurs charges d’enseignement. En général, les chercheureuses produisent entre 2 et 10 révisions par mois. Cela constitue une partie non-négligeable du métier.

À la fin de leur revue ils et elles communiquent à l’éditeurice l’intégralité de leurs commentaires. Ils et elles précisent aussi si l’article devrait être publié selon elleux.

Il est fréquent que ce processus soit complètement anonyme : l’identité des auteurices et des reviewers n’est connu que de l’éditeurice. Cette pratique est censée garantir un jugement objectif et limiter les règlements de compte entre équipes concurrentes. Les scientifiques restant des humains, ils et elles peuvent avoir des comportements discutables.

À ce stade l’éditeurice décide si :

1 - l’article est refusé car les remarques des reviewers l’ont convaincues que l’article n’était pas pertinent.

2 - l’article doit être modifié. On parle de révisions majeures ou mineures en accord avec les commentaires des examinateurices.

L’article entre alors dans une boucle d’aller-retour. D'un côté, les auteurices prennent en compte un maximum de modifications proposées puis les examinateurices qui en retour déterminent si les modifications sont satisfaisantes et/ou proposent de nouveaux changements.

Cette étape constitue un élément crucial de la recherche scientifique : c’est ce qu’on appelle la révision par les paires. Si une fraude est suspectée, si la méthode utilisée semble douteuse, si les statistiques présentées ne sont pas adéquates : il y a de fortes chances pour que le problème soit détecté à cette étape. Dans ce cas-là, l’article sera rejeté. Le travail des examinateurices est un des garde-fous de la recherche car il permet de vérifier la fiabilité des résultats avant qu’ils soient rendus disponibles à la lecture. C’est ce qui en fait sa force aussi. Ce système est loin d’être parfait mais il est constitutif de la recherche scientifique et garantit un jugement critique des nouveaux résultats produits.

Il est fréquent d'entendre des médias mainstream reprendre les titres d'articles scientifiques un peu originaux (ou pouvait générer du clic) les présentant comme une actualité ou un fait avéré alors que ces articles n'ont pas été soumis à la révision par les paires. Apprenez à rester critique dans ces cas particuliers. Il se peut que les résultats soient fiables tout comme le contraire !

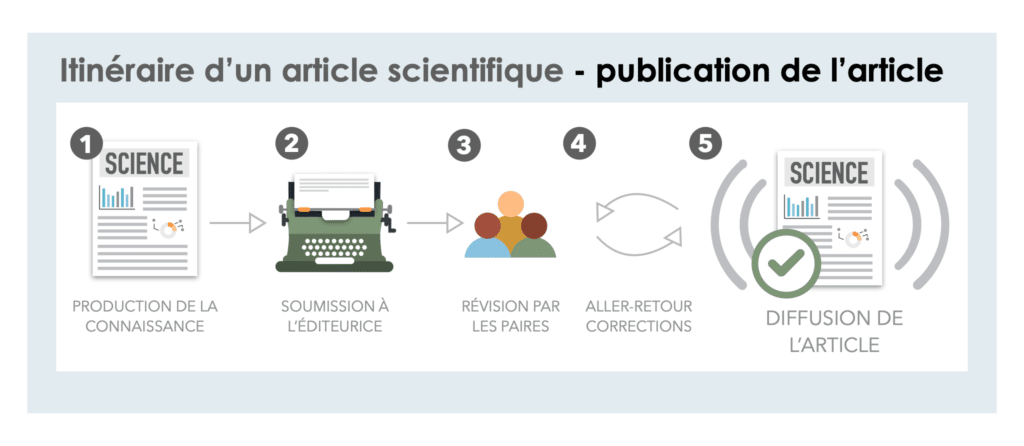

Une fois que les reviewers et l’éditeurice sont satisfaits de l’état de l’article, il est publié ! Comme vous l’aurez deviné, toutes ces étapes signifient que de long mois (parfois années) peuvent s’écouler entre la première soumission de l’article et sa parution. Ces délais, qui peuvent être colossaux, constituent un des défauts majeurs du système.

On se rend compte que la publication de connaissance prend beaucoup de temps dans la vie d’un•e scientifique. Il s’avère que ces publications jouent même un rôle critique dans la carrière des chercheureuses.

Certains journaux ont une meilleure réputation que d’autres et ce pour tout un tas de raison : l’ancienneté du journal, la langue utilisée, l’originalité des résultats publiés etc. Ils sont à la mode et donc naturellement, les chercheureuses vont préférer voir leurs travaux publiés dans ces journaux [15]. De plus en plus de soumissions vont être proposées et les éditeurs peuvent se montrer plus difficiles dans l’acceptation des articles. Par exemple la revue pluridisciplinaire Nature révèle que seules 7,6% des papiers soumis étaient finalement publiés en 2017 [14] alors qu'une revue plus spécialisée comme Methods in Ecology and Evolution a un taux d'acceptation de 20%.

Une publication dans un de ces journaux connus va donc paraître plus intéressante que dans un journal moins côté. Elle peut être la clé pour obtenir un poste que le•a scientifique convoite.

Il ne suffit pas de viser des journaux ‘prestigieux’ pour avoir une carrière réussie, il faut aussi publier en quantité. L’obtention de postes, de bourses et donc les possibilités de continuer à travailler en tant que chercheureuse dépendent de cette performance. Les anglo-saxons ont trouvé un adage très parlant pour résumer cette situation : Publish or perish(publier ou périr).

Dans la suite de cet article nous allons nous intéresser à l’évolution du système de publication depuis les balbutiements de la méthode scientifique jusqu’à nos jours.

Pendant très longtemps en Europe, la pratique des sciences était réservée aux élites. C'était souvent aux hommes de lettres fortunés qui avaient le temps et l’argent suffisants de s’adonner à l’observation du monde et de ses phénomènes. Durant toute la Renaissance, la science était la pratique d’un nombre restreint de lettrés et la transmission des découvertes et des données se faisait au sein de réseaux très fermés. En somme, les plus riches faisaient la science et les plus riches lisaient également cette science.

Au XVIIIème siècle, la philosophie de la science change. Les sciences doivent contribuer au progrès des sociétés et se doivent, de ce fait, d’être transmises au plus grand nombre. Les ouvrages de vulgarisation scientifique se multiplient car la science doit être accessible à « tous ». Ils sont bien souvent les sujets de discussion des salons mondains.

Au XIXème siècle, la science reste encore le domaine des plus riches. Néanmoins sa transmission se fait plus grande, et ce, notamment par la création de grandes institutions telle que le Collège de France ou des Université comme à Bâle ou Göttingen qui vont petit à petit populariser le domaine. De nouvelles disciplines voient le jour comme la paléontologie. De nombreux lieux dédiés à l’apprentissage ou l’expérimentation se créent. C’est le temps des jardins zoologiques et botaniques, des grands laboratoires et des universités. C’est le siècle où l’on commence à vouloir décrire le monde en entier. Les sciences deviennent l’affaire de toutes et de tous.

Au XXème siècle, les grandes découvertes scientifiques et techniques rendent visibles les sciences au grand public et démocratisent leur pratique. Les progrès en médecine, en informatique ou en aérospatial façonnent le quotidien de toustes.

Le XXIème siècle est l’âge du numérique. L’information est partout. La science est faite par de nombreux scientifiques à travers la planète, issus de tous milieux. Elle se transmet partout dans le monde via les journaux scientifiques en ligne.

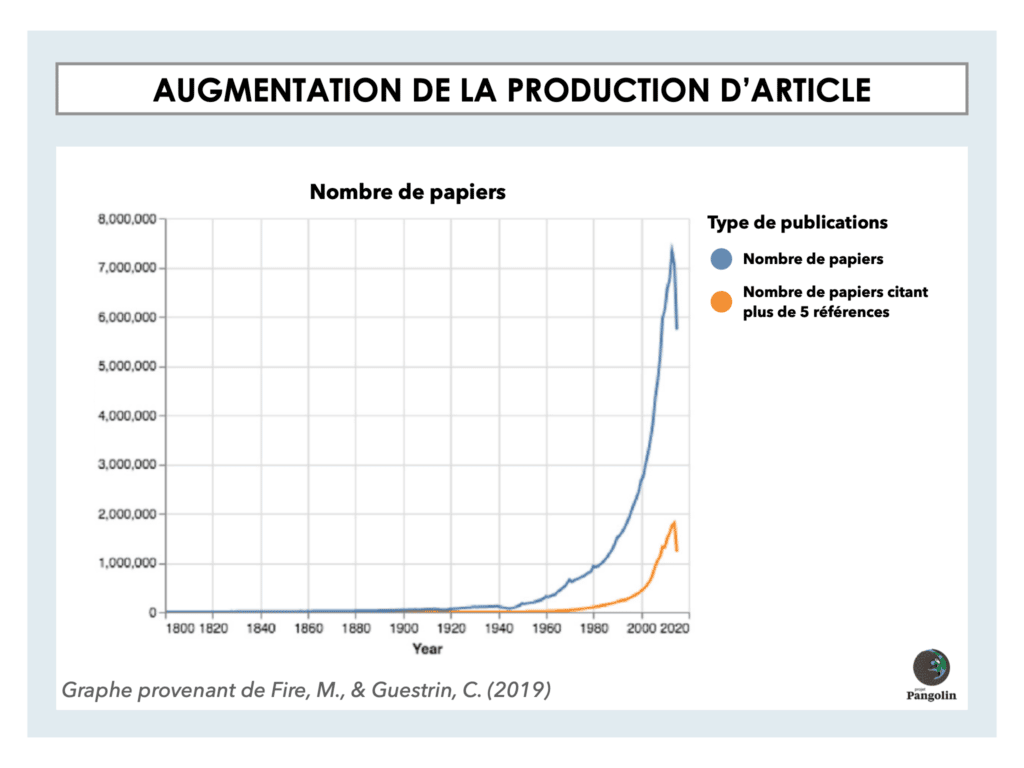

On peut dater l’apparition des premiers journaux scientifique à 1665. À cette date, le journal français « Journal des savants » et le journal anglais « Philosophical Transactions of the Royal Society » commencent à publier systématiquement les résultats d’études scientifiques [17]. Mais il faudra attendre le XVIIIème siècle pour voir un véritable essor de la publication dans des revues, avec la création de milliers de journaux scientifiques, bien que beaucoup furent éphémères. Dès lors, leur nombre n’a fait que d’augmenter.

À partir du milieu du XXème siècle, cette accélération devient brutale et sera de nouveau accentuée avec l’arrivée du numérique vers le milieu des années 1980 où le million de papiers publiés par an sera dépassé [18].

Les publications suivent une même trame méthodologique qui rend la lecture et la recherche de l’information plus rapide et facilite le travail bibliographique. Mais ce principe est relativement récent dans l’histoire de la science.

L’expérimentation a souvent été utilisée par les scientifiques pour émettre des théories et tenter de comprendre le monde qui nous entoure. Cependant, elle n’était quasiment jamais mise en œuvre de manière systématique pour éprouver les observations et tenter de trouver des moyens de comparaisons pour comprendre les fonctionnements du monde vivant (notamment) comme on pouvait le faire en physique ou en chimie.

Cette révolution arrivera en 1865 avec la parution du livre de Claude Bernard « Introduction à l’étude de la médecine expérimentale » [16]. C’est dans cet ouvrage que le médecin et physiologiste originaire du Rhône instaure les premières bases de la méthode expérimentale. Claude Bernard déplore en effet les conceptions de son époque. Notamment concernant la physiologie, basées essentiellement sur des observations et presque jamais éprouvées de manière expérimentale. Il dénonce « l’esprit de système » dans la science et accuse notamment les scientifiques du Collège de France de conduire des expériences pour démontrer leurs théories plutôt que de les confronter aux faits. Il explique alors qu’en suivant des règles, les scientifiques pourront alors établir les conditions de manifestations des phénomènes et émettre des lois.

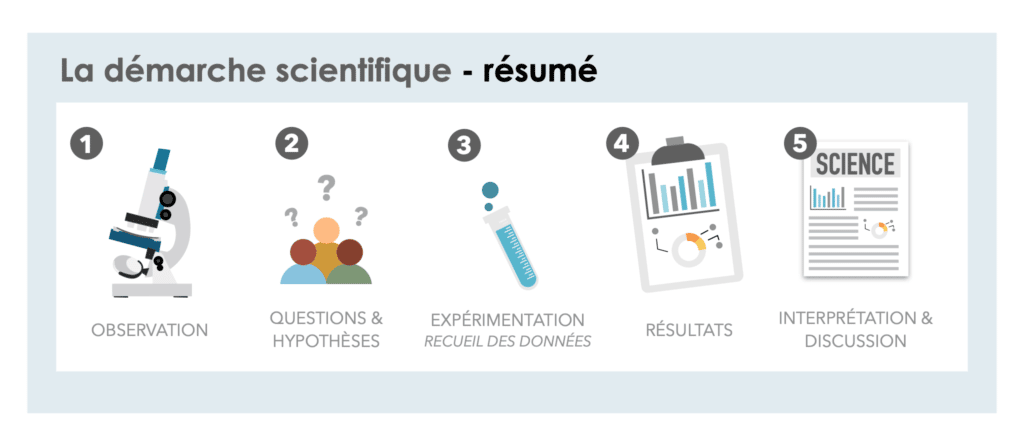

Voici les différentes étapes qu’il énumère et qui restent encore à ce jour un plan d’action global utilisé pour les études scientifiques actuelles :

Suite aux Observations d’un phénomène, les scientifiques formulent des Hypothèses. Ils vont ensuite concevoir une Expérience pour tester lesdites hypothèses. Puis, ils mettent en place l’expérience dont ils collectent les résultats. Vient le moment de comparer leurs résultats avec ce qui était attendu. Enfin, ils communiquent leurs résultats et leurs conclusions.

Cette méthode expérimentale, nouvelle pour l’époque, particulièrement pour les domaines de la biologie comme la médecine, va perdurer et devenir la base de la démarche scientifique dans de nombreux domaines. Claude Bernard a en effet posé les premières pierres qui serviront de socle à la publication scientifique moderne telle qu’on la connait !

Il y a 50 ans, dans les années 1970, le monde rentrait graduellement dans l’ère numérique des réseaux informatiques, ce qui débouchera des années plus tard sur la révolution qu’est internet.

Initialement, l’objectif concernant les publications scientifiques ne se limitait qu’à une simple numérisation de toutes études déjà éditées sur papier. Mais avec la popularisation des ordinateurs portables, dans les sphères professionnelle et publique, il est vite apparu que l’information scientifique pourrait être massivement diffusée et facilement accessible à distance.

En 1991, l’éditeur Elsevier lance un programme visant à analyser la possibilité de diffusion de journaux électroniques. Ce programme nommé Tulip (The University Licensing Program), en association avec 9 universités américaines, débouche sur un système opérationnel en 1993 puis plus tard sur la création du site Science Direct en 1997. En parallèle, toujours dans les années 1990, d’autres éditeurs emboîtent le pas tels que Cambridge University Presse, Oxford University Press, American Chemical Society ou National Academy of Sciences.

Le DOI (Digital Object Identifier) voit le jour en 1994. C’est un numéro unique qui est attribué à chaque document et qui permet l’identification stable de toute publication. En 1995 est notamment créé JStor (Journal Storage), une importante plate-forme de stockage électronique de publications. Ainsi, jusqu’au début des années 2000, les acteurs américains et anglais vont majoritairement façonner le paysage de la publication scientifique numérique et assoir le modèle économique qui ne changera que très peu par la suite.

Cette course au numérique a vu émerger des leaders du marché dont les décisions pèsent énormément dans le fonctionnement de la publication. Pour exemple, les grandes maisons d’édition que sont Elsevier, Springer Nature, Wiley,Taylor & Francis ou American Chemical Society publient en 2017 un peu plus de 56 % des articles produits en Europe et concentrent à eux seuls 65 % des dépensent concernant les achats de publications et review [20].

Cet écosystème d’éditeurices, très particulier, avec de très grosses entreprises mais également un nombre de journaux croissant et un nombre de chercheureuse tout aussi en hausse, entraîne malheureusement une grosse compétition qui amène à des prix de publication de plus en plus élevés. La pression du Publish or Perish est alors accrue par la difficulté de publication, essentiellement financière.

Des mouvements émergent alors pour la gratuité de la publication scientifique ou système d’Open Access. De cette logique naîtra notamment Wikipedia en 2000.

En somme, l’ère de la publication scientifique numérique a certes accru le potentiel de transmission des données scientifiques à travers le monde, mais elle a aussi engendré des crispations dans la façon de publier.

Le monde de la publication scientifique est désormais partagé entre les intérêts commerciaux des grands éditeurs et les intérêts scientifiques.

Avec l’augmentation vertigineuse du nombre de publication et celle du nombre de chercheureuse, il est très vite apparu dans le système de publication l’idée (discutable) que l’on pouvait exprimer la qualité des recherches d’un.e chercheureuse par son nombre de publication ainsi que la qualité (aussi évaluée par nombre de publications) de la revue dans laquelle iel publie. Ce concept apporte alors une pression incessante qui pousse tout scientifique à publier régulièrement (Publish or Perish).

Face à une telle pression, de nombreuses dérives ont vu le jour. Malheureusement elles façonnent désormais en partie le format de publications actuelles. Les formats sont par exemple de plus en plus courts. La taille des publications en nombre de pages a fortement diminué ces dernières années. Des papiers plus courts permettent effectivement de publier plus vite et plus souvent.

Un aspect de certaines études scientifiques a également disparu. De moins en moins d’études cherchent à recréer, répéter ou re-tester des expériences dont les résultats ont déjà été publié. Les études de validation n’ont plus le vent en poupe. Une certaine « course à l’originalité » s’est imposée. Elle force à toujours publier de nouveaux résultats, de nouvelles études et sur de nouveaux sujets, dont la valeur est plus forte aux yeux des éditeurs. Pourtant, l’une des forces de la science moderne est cet aspect de validation par la communauté entière. Publier des résultats similaires à une étude antérieure est tout aussi scientifiquement crucial que de publier de nouvelles données.

Plus encore, cette course effrénée du Publish or Perish peut amener à certaines méconduites voire franchir la frontière de la fraude. Publier à tout prix peut pousser à segmenter une publication en plusieurs petites pour augmenter artificiellement le nombre de papier. On parle de saucissonnage. Des données contradictoires peuvent être oubliées voire volontairement omises ; c’est la falsification.

Bien d’autres négligences ou erreurs peuvent arriver, majoritairement de manière non intentionnelle, mais elles font partie intégrante de la publication actuelle. Le nombre de publications retirées pour cause de mauvaises données, fraudes ou erreurs a presque été multiplié par 10 durant la dernière décennie [20].

Cet article est une introduction à un prochain article qui sera disponible courant juillet. Ce dernier portera sur les limites du système de publication scientifique actuelle. Mais pour vous permettre de comprendre tous les tenants et aboutissants de cette histoire, il était nécessaire de dresser un état des lieux et de faire un historique du fonctionnement de la publication scientifique. On espère vous avoir donnez envie d’en savoir plus sur la production de connaissance. Rendez-vous courant le mois prochain pour découvrir le côté obscur de la force !

Quand on parle de sciences, on s’intéresse plus souvent aux résultats qu’à la façon dont on les a obtenus. Les outils qui font le lien entre les hypothèses de départ et la conclusion restent le plus souvent dans l’ombre. Et pourtant, sans ces outils, les modèles, la connaissance scientifique serait impossible à atteindre ! Alors qu’est-ce qu'un modèle scientifique ? Pourquoi est-ce qu’on a besoin des modèles en sciences, et en particulier en écologie ? Et est-ce que les modèles représentent la réalité ? C’est ce qu’on vous propose de découvrir dans cet article !

C’est difficile de donner une définition générale des modèles, car ils ont été construits dans différentes disciplines pour répondre à des problèmes particuliers [2, 7]. Dans tous les cas, les modèles sont toujours des outils, c’est-à-dire qu’ils servent à atteindre un but extérieur au modèle lui-même, pour obtenir une meilleure représentation du phénomène auquel on s’intéresse [5, 7].

Les modèles peuvent prendre des formes très variées et ont beaucoup d'utilités différentes. Pour avoir une meilleure idée de ce qu’est un modèle, voici trois exemples de modèles et de leurs applications.

Les organismes modèles sont des espèces dont le fonctionnement est bien connu par les biologistes, comme la souris ou la mouche du vinaigre. Ces espèces permettent de mieux comprendre le fonctionnement des organismes vivants. Par exemple, on peut tester l'efficacité d’un médicament sur des souris : comme cette espèce est assez proche de l’humain, les résultats donneront des indices sur ce à quoi on peut s’attendre pour l'humain.

Les objets abstraits sont des modèles qui permettent d’imaginer une représentation fictive d’un objet réel. Par exemple, le modèle de l’atome permet aux physiciens d’imaginer à quoi ressemble un atome, qu’on ne peut pas le voir directement. Il y a eu plusieurs modèles de l’atome dans l’histoire des sciences, parfois en concurrence. Par exemple, le modèle créé par Ernest Rutherford en 1911 imagine un atome composé d’un noyau autour duquel tournent des électrons [10]. Les modèles de l’atome permettent de mieux comprendre ce qu’est la matière, mais ont aussi des applications concrètes. Par exemple, une extension du modèle de l'atome de Rutherford permet de calculer la longueur d'onde d’un rayonnement émis par des atomes. Ce principe est utilisé par exemple pour concevoir des lasers.

Les modèles mathématiques sont des modèles abstraits qui s’écrivent en langage mathématique. Par exemple, le modèle linéaire permet de calculer la valeur d’une variable y en fonction d’une autre variable x : il s’écrit y = ax + b (où a et b ont des valeurs constantes). Les variables y et x peuvent représenter n’importe quelles grandeurs numériques, et le modèle linéaire a donc beaucoup d’applications. Par exemple, ce modèle est utilisé en mécanique pour calculer la déformation initiale d’un matériau en fonction de la force qu’on lui applique [9]. On l'utilise aussi pour étudier la façon dont la taille est corrélée entre des parents et leurs enfants [11], l’évolution de la température de l’atmosphère au cours des années (en complément d’autres techniques) [6]...

Enfin, les modèles sont utilisés dans différents domaines en sciences, mais ils font eux-mêmes l’objet de recherches. Il y a donc des scientifiques qui travaillent à perfectionner des modèles existants ou à en développer de nouveaux. Par exemple, l’intelligence artificielle est un domaine de recherche actif qui développe des modèles pour réaliser des tâches qui essaient d’imiter une intelligence humaine, telles que comprendre des instructions orales (Siri, Alexa, l’assistant Google...)

Dans la vie de tous les jours, on peut se fier à notre intuition ou à une connaissance partielle pour prendre des décisions. Par exemple, lorsque vous descendez les escaliers, vous ne vérifiez pas la hauteur de chaque marche : ça prendrait beaucoup trop de temps, et on se doute que l’architecte ne s’est pas amusé à faire des marches de hauteurs différentes [5] !

Mais en sciences, on ne peut pas se permettre de faire reposer notre analyse sur ce qui nous semble “évident” si on veut atteindre un niveau de connaissance fiable [5]. L’inconvénient, c’est que c’est beaucoup plus lent d’utiliser un raisonnement logique qu’un raisonnement intuitif [3]. Mais pour produire des résultats fiables, les sciences doivent utiliser cette démarche. Les modèles sont donc des outils pour remplacer notre raisonnement intuitif par un raisonnement contrôlé.

Chaque discipline scientifique a des types de modèles préférés, en raison des contraintes propres au domaine et de la culture de la discipline. Cet article va s’intéresser plus particulièrement au domaine dans lequel je réalise ma thèse : l’écologie, qui est l’étude des relations entre les espèces vivantes et avec leur environnement.

En écologie, on utilise beaucoup les modèles mathématiques [8], comme le modèle linéaire décrit plus haut. En effet, ce type de modèles semble adapté pour décrire un certain nombre de phénomènes en écologie [1]. Par exemple, on utilise des équations différentielles pour prédire la croissance des populations, des modèles statistiques pour connaître l’effectif des populations dans leur milieu naturel, des fonctions mathématiques pour prédire la répartition des espèces en fonction de leur environnement...

Bon à savoir : les modèles mathématiques sont très utilisées en écologie et dans certaines disciplines scientifiques (physique, économie, biologie). Mais les correspondance entre le langage dépouillé des mathématiques et la complexité de la réalité n'est pas une évidence. D'ailleurs les mathématiques ne sont pas utilisées aussi couramment dans d'autres domaines (histoire, littérature).

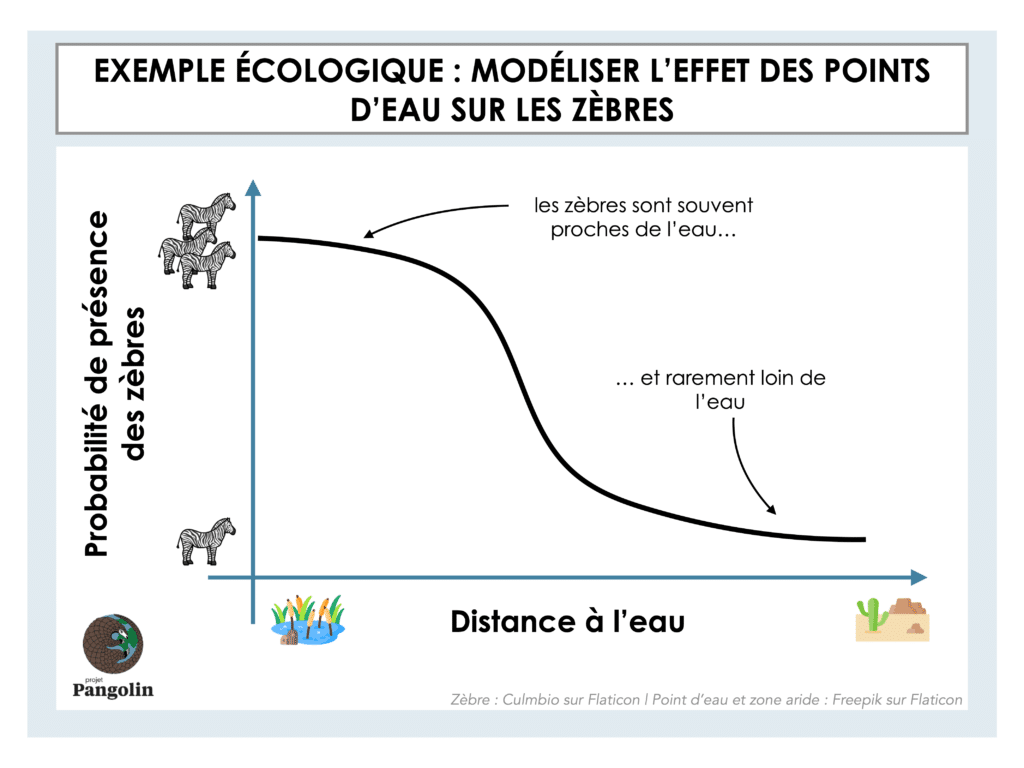

On va détailler un exemple pour avoir une idée de la logique utilisée pour modéliser des systèmes écologiques. Dans cet exemple, on va s’intéresser à la façon dont les zèbres choisissent leur habitat, c’est-à-dire les zones qu’ils préfèrent dans la savane.

On fait l’hypothèse que les zèbres préfèrent les zones proches des points d’eau. En effet, on a observé sur le terrain qu’ils s’éloignaient peu des points d’eau. De plus, on sait que la savane est un écosystème très rude, avec une saison sèche qui dure la moitié de l’année. Or, les zèbres ont besoin de boire régulièrement. On peut donc penser que l’eau sera une ressource très importante pour eux.

Pour tester cette hypothèse, on peut utiliser un modèle mathématique. Il faut donc choisir une fonction qui décrit la variation de probabilité de présence des zèbres avec la distance à l’eau (voir graphique ci-dessous). Pour choisir cette fonction, on peut s'inspirer de ce qu'on observe dans les données. Par exemple, la fréquence des zèbres en fonction de la distance à l'eau peut diminuer de façon constante, suivre un plateau puis chuter brusquement... Selon ce qui est observé, on utilisera des fonctions mathématiques différentes.

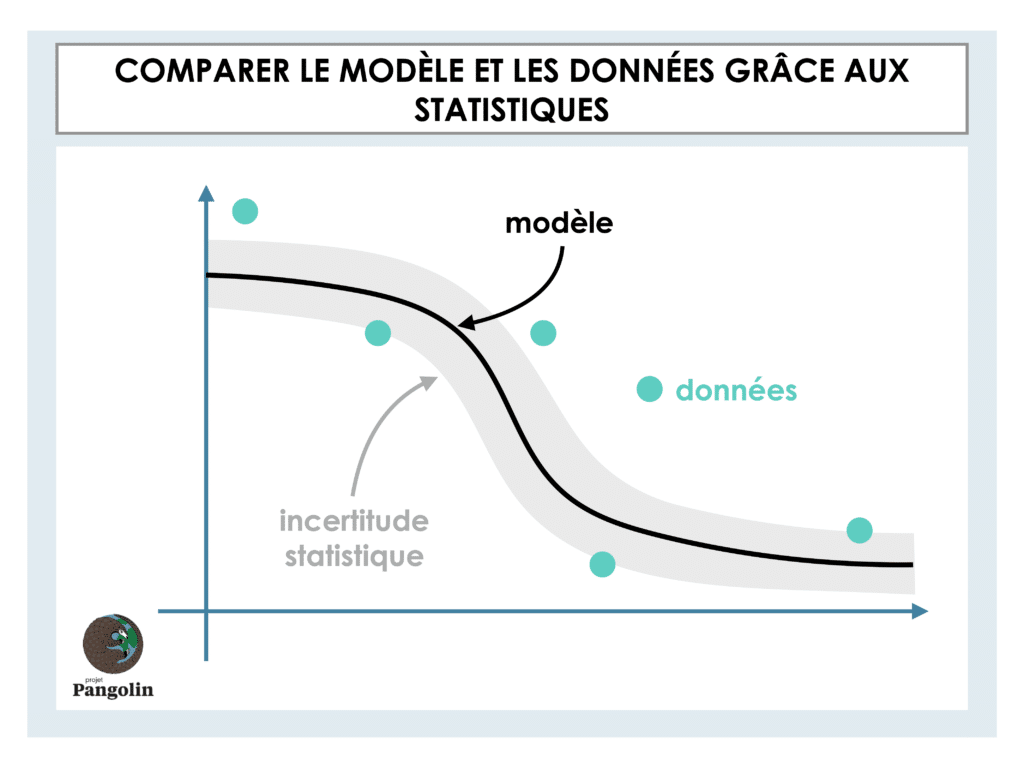

Maintenant qu’on a choisi une fonction pour modéliser notre hypothèse, on doit l’ajuster à notre problème. C’est-à-dire que si notre fonction mathématique s’écrit par exemple probabilité de présence du zèbre = a × exp(-b × distance à l’eau)), on doit déterminer les valeurs des paramètres a et b. L'une des façons de trouver ces paramètres est d'utiliser des programmes informatiques. Par exemple, si on se base sur des données de présence de zèbres à des endroits plus ou moins éloignés des points d’eau, ces programmes vont choisir les paramètres qui réduisent le plus possible l’écart entre la probabilité de présence des zèbres calculée avec le modèle et la fréquence des zèbres observée dans les données.

Pour savoir si le modèle qu’on a finalement choisi décrit bien la réalité, on compare ses prédictions aux données observées. À cette étape, on s’attend à ce que les données soient un peu éloignées des prédictions. En effet, certaines variables ne sont pas prises en compte dans le modèle (comme par exemple la présence des prédateurs). Or, ce qui nous intéresse, c’est de savoir si l’effet de la distance à l’eau est bien décrit : mais comment faire la différence entre un écart au modèle dû à une mauvaise description de l’effet de l’eau ou à d’autres facteurs ? C’est là que les statistiques entrent en jeu : elles permettent de prendre en compte l'écart entre le modèle et les données dû à d’autres facteurs que l'eau. On va donc comparer notre modèle aux données avec une certaine marge d’erreur (c’est le fameux intervalle de confiance statistique) pour prendre en compte ces facteurs non modélisés.

Enfin, malgré tous nos efforts pour construire un bon modèle, on peut parfois se rendre compte qu'il correspond assez mal aux données observées. Dans ce cas, on peut rajouter des variables pour expliquer la présence du zèbre, comme le type de végétation ou encore la présence de prédateurs. En théorie, on peut toujours rajouter autant de variables qu’on veut dans un modèle. Par contre, si on se sert de données réelles pour ajuster notre modèle (comme on l’a fait ici), il faut avoir suffisamment de données pour être sûrs que le modèle s’ajuste bien à la réalité... Et c’est une des limitations majeures en écologie. En effet, il est très coûteux de récolter beaucoup de données sur tout un ensemble de variables différentes.

Cet exemple permet d'entrevoir l'une des difficultés importantes pour étudier des systèmes écologiques : les espèces vivantes sont toutes prises dans un réseau de dépendance complexe. Par exemple, les zèbres dépendent des végétaux pour se nourrir, et les zèbres sont eux-mêmes mangés par les lions (voir l’article du Projet Pangolin sur la biodiversité). Pour bien comprendre les systèmes écologiques, il faudrait donc pouvoir étudier toutes ces relations : mais cela est très difficile, justement parce que tout est lié [5].

Cette complexité rend l’utilisation des statistiques indispensable. En effet, dès qu’on néglige une partie des facteurs, on va avoir des écarts du modèle par rapport à la réalité, et les statistiques sont nécessaires pour les prendre en compte.

Souvent, on se sert de données réelles pour construire un modèle, mais ce n’est pas pour ça que le modèle représente fidèlement la réalité [1]. En effet, les modèles expriment les hypothèses de la personne qui modélise sur le fonctionnement du monde. Cette personne s’intéresse uniquement à une partie d’un système : elle sélectionne donc les facteurs qui pourraient influencer cet aspect particulier du système.

Mais le choix de ces facteurs n'est pas facile. D’abord, il est pratiquement impossible de déterminer l’intégralité des facteurs qui influencent des phénomènes complexes (comme les systèmes écologiques). D'autre part, évaluer l’effet de certains facteurs dans la réalité peut s’avérer très difficile en pratique. Par exemple, pour le modèle de choix d’habitat du zèbre décrit précédemment, on s’intéresse à un écosystème très vaste. C'est donc difficile d’observer la répartition précise de tous les prédateurs, ou encore la végétation en tous points dans la savane... Même si le modèle essaie de décrire la réalité, il ne peut donc pas être considéré comme la réalité.

Une fois le modèle construit, il est donc crucial de le re-comparer à la réalité [5]. Pour des modèles mathématiques par exemple, on peut évaluer leur qualité en calculant la vraisemblance du modèle, c’est-à-dire une mesure de la probabilité d’obtenir les données observées avec un modèle. Plus le modèle donne des valeurs proches des données, plus il est vraisemblable. On peut aussi faire des prédictions grâce au modèle et les comparer ensuite à la réalité. Par exemple, si un modèle indique que les chauves-souris préfèrent survoler les haies pour se déplacer, on peut aller vérifier sur le terrain. Si le modèle est en accord avec la réalité, on peut avoir confiance dans ce modèle (sans oublier qu’il ne représente qu’une hypothèse sur la réalité).

Pour résumer, les modèles sont des outils qui permettent de décrire, comprendre ou prédire un phénomène. Même s’ils ne sont pas parfaits, les modèles sont néanmoins extrêmement utiles et importants en sciences.

En écologie, modéliser les écosystèmes permet de mieux les comprendre ou de mieux prédire leur évolution. Or, cela s’annonce primordial pour les années qui viennent, car les extinctions d’espèces et le changement climatique vont grandement modifier et mettre en danger le fonctionnement des écosystèmes. Pour les protéger, il faut pouvoir les comprendre et prévoir leur évolution, et les modèles sont l’un des outils indispensables pour y arriver.

Temps de travail cumulé : 33 heures

Autrice : Lisa Nicvert

[1] A. Franc, Mathématisation et modélisation, entre histoire et diversité. Editions Matériologiques, 2013, p. 974. Consulté le : 23 mars 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://hal.inrae.fr/hal-02806211

[2] R. Frigg et S. Hartmann, « Models in Science », in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2020., E. N. Zalta, Éd. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2020. Consulté le : 23 mars 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/models-science/

[3] Hygiène Mentale, Ep20 Les deux vitesses de la pensée, et le « Bullshitomètre », (23 octobre 2017). Consulté le : 23 mars 2022. [Vidéo en ligne]. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=eLLIm-GpJh4

[4] J. H. Lawton, « Are There General Laws in Ecology? », Oikos, vol. 84, no 2, p. 177‑192, 1999. https://doi.org/10.2307/3546712.

[5] J.-M. Legay, L’Expérience et le modèle. Paris: INRA, 1997. Consulté le : 23 mars 2022. [En ligne]. Disponible sur : http://www.cairn.info/l-experience-et-le-modele--9782738007780-page-9.htm

[6] A. Muhlbauer, P. Spichtinger, et U. Lohmann, « Application and Comparison of Robust Linear Regression Methods for Trend Estimation », Journal of Applied Meteorology and Climatology, vol. 48, no 9, p. 1961‑1970, sept. 2009. https://doi.org/10.1175/2009JAMC1851.1.

[7] F. Varenne, Modèles et simulations dans l’enquête scientifique : variétés traditionnelles et mutations contemporaines. Editions Matériologiques, 2013, p. 11. Consulté le : 23 mars 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03080674

[8] L. Viollat et N. Dubois, Quand mathématiques et écosystème se marient: L’ECOLOGIE, (6 avril 2022). Consulté le : 9 avril 2022. [Vidéo en ligne]. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=iayRpCYN7Yc

[9] « Loi de Hooke », Wikipédia. 4 mars 2022. Consulté le : 9 avril 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Loi_de_Hooke&oldid=191597667

[10] « Modèle atomique de Rutherford », Wikipédia. 20 mars 2022. Consulté le : 9 avril 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le_atomique_de_Rutherford&oldid=192067295

[11] « Héritabilité », Wikipédia. 26 mars 2022. Consulté le : 9 avril 2022. [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9ritabilit%C3%A9&oldid=192246474

Difficile aujourd’hui de prétendre que nos activités virtuelles soient sans conséquence sur l’environnement. Encore plus difficile de comprendre comment ces actions qui semblent « immatérielles » polluent. Ce sont ces deux raisons qui nous ont motivé à écrire cet article où nous vous proposons de décortiquer ensemble ce qu’est la pollution numérique.

Dans cet article vous trouverez :

L’empreinte carbone est définie comme la quantité de GES (Gaz à Effet de Serre) émise par les activités humaines. Elle est exprimée en équivalent carbone (ou “eqCO2”, “CO2e”, “CO2-eq”). Elle peut être estimée pour un individu, une entreprise, à l’échelle d’un pays ou pour un objet et sa valeur finale va dépendre de ce que l’on considère dans le calcul. Il est très compliqué de calculer une empreinte carbone car cela dépend de ce que l’on inclut dans ce calcul et c’est pourquoi les chiffres peuvent varier parfois dramatiquement selon la méthode de calcul employée [1]. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le calcul de l’empreinte carbone consultez notre article dédié.

Le terme fait écho à un autre, l’empreinte écologique (ou environnementale). Mais contrairement à l’empreinte carbone, celle-ci ne prend pas en compte que les émissions de CO2 dans l’atmosphère. Elle considère l’impact environnemental sur un territoire (d’un hectare), c’est à dire à quelle vitesse nous consommons les ressources et produisons des déchets. En la comparant à la biocapacité, qui est la capacité à produire des ressources et se régénérer de ce même territoire, nous pouvons estimer la pression des activités humaines sur celui-ci. Lorsque l’empreinte écologique est supérieure à la biocapacité, le territoire a alors un déficit en biocapacité. Si c’est l’inverse, le territoire a une réserve de biocapacité.

Le Global Footprint Network est un institut de recherche qui calcule chaque année cette pression humaine sur l’environnement en hectare globaux (i.e. à l’échelle de la planète, note). Il faudrait actuellement 1,75 terres pour subvenir aux besoins de l’humanité. Cette mesure est ensuite souvent reprise et transformée en dette annuelle de la planète par de nombreuses ONG, c’est le fameux jour du dépassement.

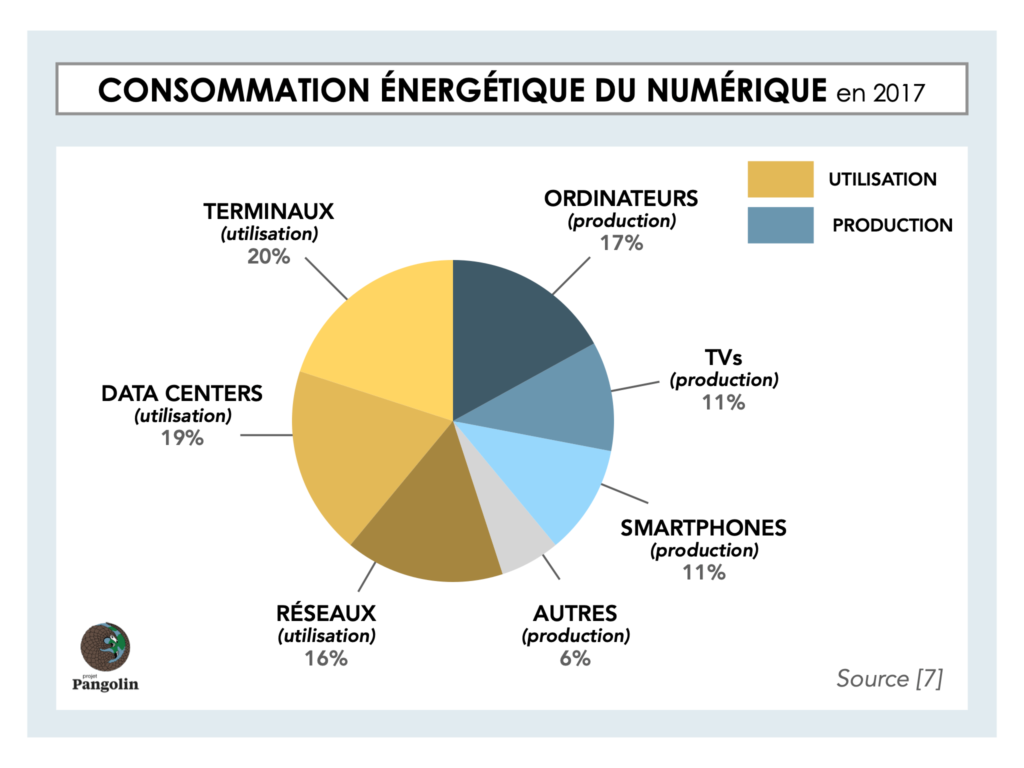

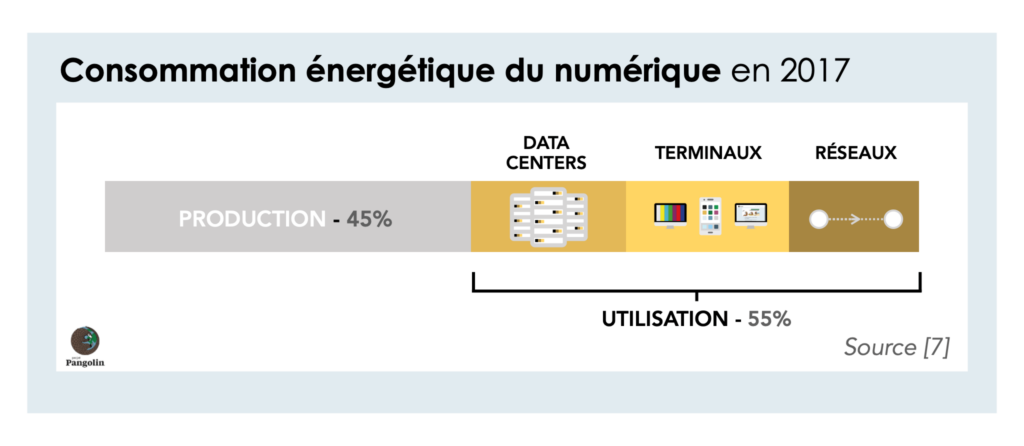

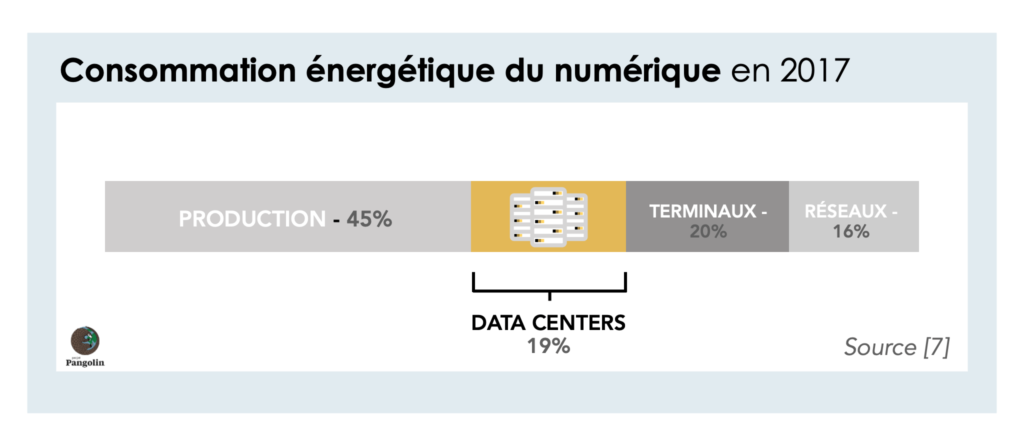

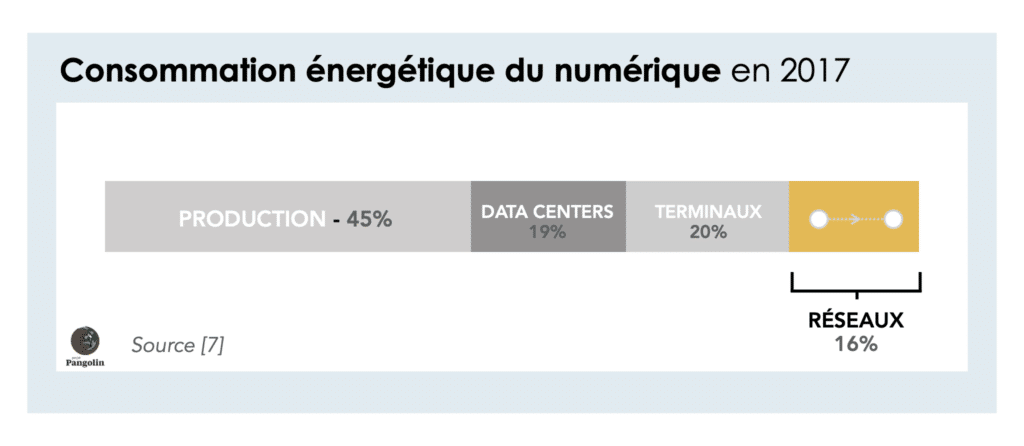

La pollution numérique fait principalement référence à l’empreinte carbone générée par le secteur du numérique, cela va de la communication, l’information aux technologies. On peut distinguer le secteur du numérique en 3 grandes catégories : les réseaux de télécommunications, les data centers, les terminaux [4,5,6].

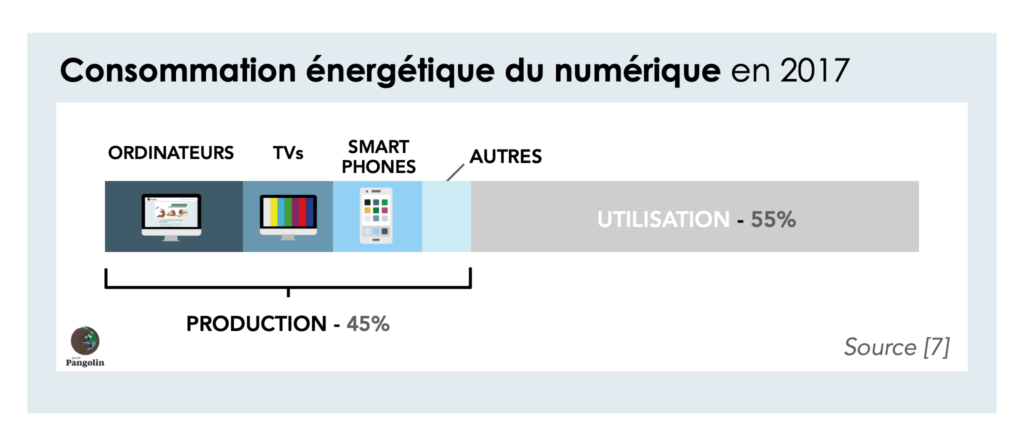

On peut compartimenter la pollution numérique en deux catégories : la production et l’utilisation. En effet, avant d’arriver dans nos mains nos objets connectés sont produits, ce qui génère des émissions de GES (entre 45% et 50% de la conso énergétique totale [7]). Ensuite nous les utilisons, et via nos habitudes numériques des GES sont émis (entre 50% et 55% de la conso totale [7]).

Si on reprend le cycle de vie d’un objet, on voit que dans le cas des objets connectés, la production nécessite l’extraction de minerais, l’acheminement de ces matières dans les usines de production puis le déplacement du produit fini pour qu’il soit vendu. Toutes ces étapes sont consommatrices d’énergies et provoquent des émissions de GES. Elles ont aussi des conséquences écologiques et sociales. En effet, l’extraction des minerais se fait dans des conditions terribles pour les écosystèmes présents autour et pour les humains qui effectuent ce travail [9].

En tant que consommateur nous avons assez peu de pouvoir à ce niveau-là. Nous n’avons pas la capacité de changer les lignes de production. Nos seuls recours possibles sont de :

Contre intuitivement, nous ne sommes pas 100% maîtres de ‘nos’ pratiques digitales. En effet, notre utilisation des outils numériques dépend de :

Les data centers désignent les lieux physiques (bâtiments) dans lesquels sont regroupés des milliers de serveurs informatiques. Ces serveurs, ou hébergeurs, qui consistent en une série d’ordinateurs mis en réseau, servent au stockage et au traitement des données numériques.

Envoi d’un message sur Whatsapp, réception d’un mail avec ou sans pièce jointe, photos postées sur Facebook/Instagram, utilisation d’un cloud pour stocker vos documents, consultation d’un site web … Toutes ces pratiques digitales quotidiennes reposent sur le stockage et le traitement de données numériques au sein des data centers.

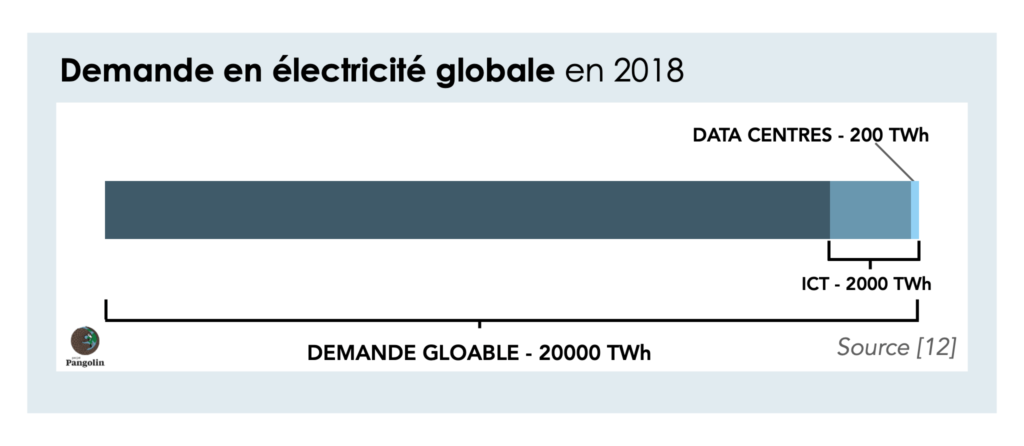

Leur bon fonctionnement requiert une quantité considérable d’électricité : pour les alimenter mais aussi pour les refroidir. En 2015, les spécialistes du sujet prévoyaient une explosion du trafic internet (et par conséquent de la pollution numérique générée par les data center) [11,12] et sommaient de trouver des solutions pour réduire notre impact.

Spoiler alert : les humains ne sont pas arrivés à se calmer sur leur utilisation numérique mais les gros pollueurs que sont les data center ont fait d’énormes progrès. Des hypercentres regroupant de nombreux data center ont été créé, divisant par 10 les estimations de demandes en électricité horizon 2030 [13].

⚠️Attention : en aucun cas nous ne voudrions faire passer le message que l’on peut attendre une solution magico-technologique pour nous sortir de ce pétrin. Ces résultats démontrent simplement que la gestion des data center n’était pas optimisée. Les prédictions prévoient toujours une augmentation des GES avec les années, simplement elle sera probablement moins impressionnante [13].

Encore un exemple de pollution où nous n’avons aucun moyen d’action.

La réponse va vous déplaire… mais évidemment : OUI. Le streaming vidéo est un des facteurs de pollution numérique. Le rapport du Shift Project (2019) [7] est dédié à cette question (si vous avez envie de creuser un peu plus ce sujet).

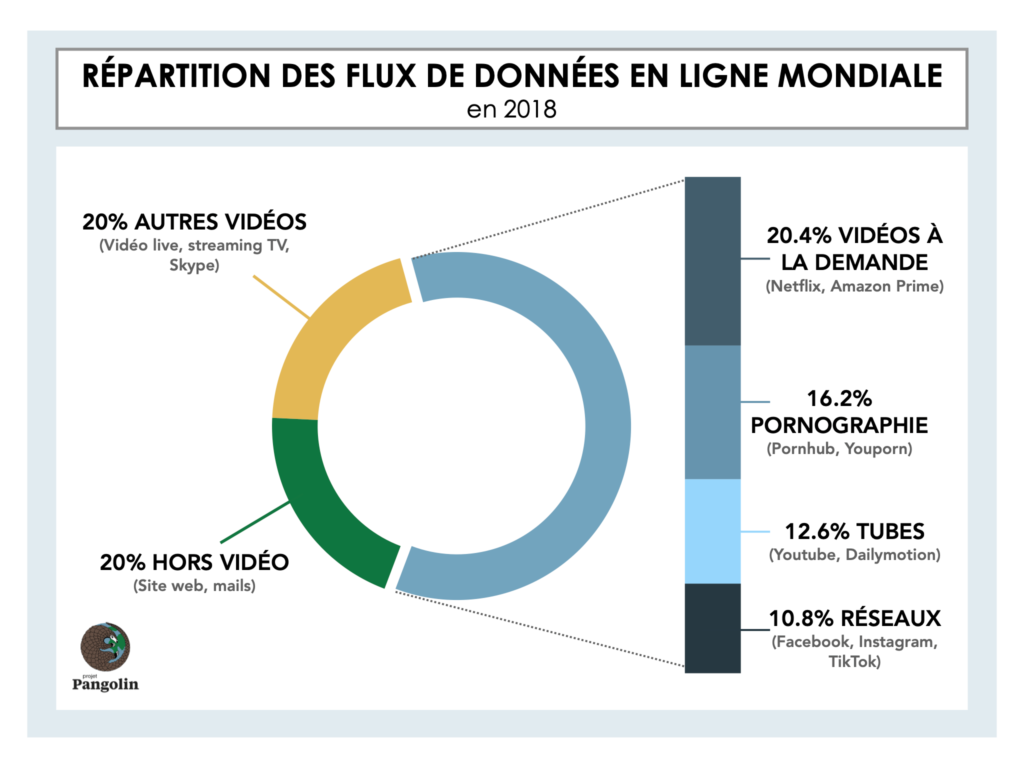

Le streaming vidéo s’inscrit dans la catégorie RÉSEAUX de nos utilisations numériques. Le graphe suivant présente la répartition des flux de données en ligne mondiale de 2018. Ce qu’on qualifie en général de vidéos en ligne correspond à 60% (les catégories en bleu) des flux de données globaux. La presse pointe souvent du doigt l’impact grandissant des plateformes de streaming telles que Netflix [14, 15, 16] mais nous avons été surprises de constater que l’addition de l’impact de la pornographie et des tubes (Youtube, Dailymotion) supplante l’impact des plateformes de vidéos à la demande.

Avant l’avènement des plateformes de streaming, nos consommations d’audiovisuel se limitaient à la télévision et aux vidéo clubs. En 2014, des chercheurs américains ont voulu comparer les émissions de GES générées par le visionnage d’un même film en ligne ou avec location dans un vidéo club (production du DVD, trajet pour récupérer le DVD etc). Leur étude est très claire et démontre que le visionnage en ligne est moins émetteur de GES que la location de DVD TOUTES CHOSES ÉTANT ÉGALES PAR AILLEURS [17]. On souhaite insister très fort sur ces derniers mots car cette étude est souvent utilisée pour dire que «c’est pas si grave» de regarder des vidéos en ligne. Il serait envisageable de tenir ce genre de propos, si et seulement si, notre consommation d’audiovisuel n’avait pas considérablement augmenté depuis ces 10 dernières années [18].

Or l’accessibilité simplifiée à ces contenus ont bouleversé nos habitudes de consommation. Qui parmi nous peut affirmer qu’iel consomme autant de contenu audiovisuel maintenant qu’avant la popularisation de Netflix ? Personne.