La production de connaissance et sa transmission suivent des règles particulières créées par des humains. Elles sont donc imparfaites, subjectives et sujettes à co-évoluer avec les humains qui les façonnent. Cet article a pour objectif de vous présenter le système de publication scientifique qui représente le médium majeur de transmission de la connaissance entre scientifiques.

Vous trouverez dans les prochaines lignes :

Dans un second article nous reviendrons sur les limites et critiques de ce système. Bonne lecture !

Pour la définir simplement, la recherche scientifique est « un ensemble d'études et de travaux menés méthodiquement par un•e scientifique, ayant pour objet de vérifier des théories déjà existantes mais également de produire et améliorer la connaissance » [1].

En France, elle est effectuée par des chercheureuses mais aussi des étudiants, des assistants, des techniciens et des ingénieurs. Ils et elles travaillent dans des établissements d'enseignement supérieur (universités), des organismes de recherche (CNRS ou l’institut Pasteur par exemple), ou dans des entreprises (recherche privée) [2, 3].

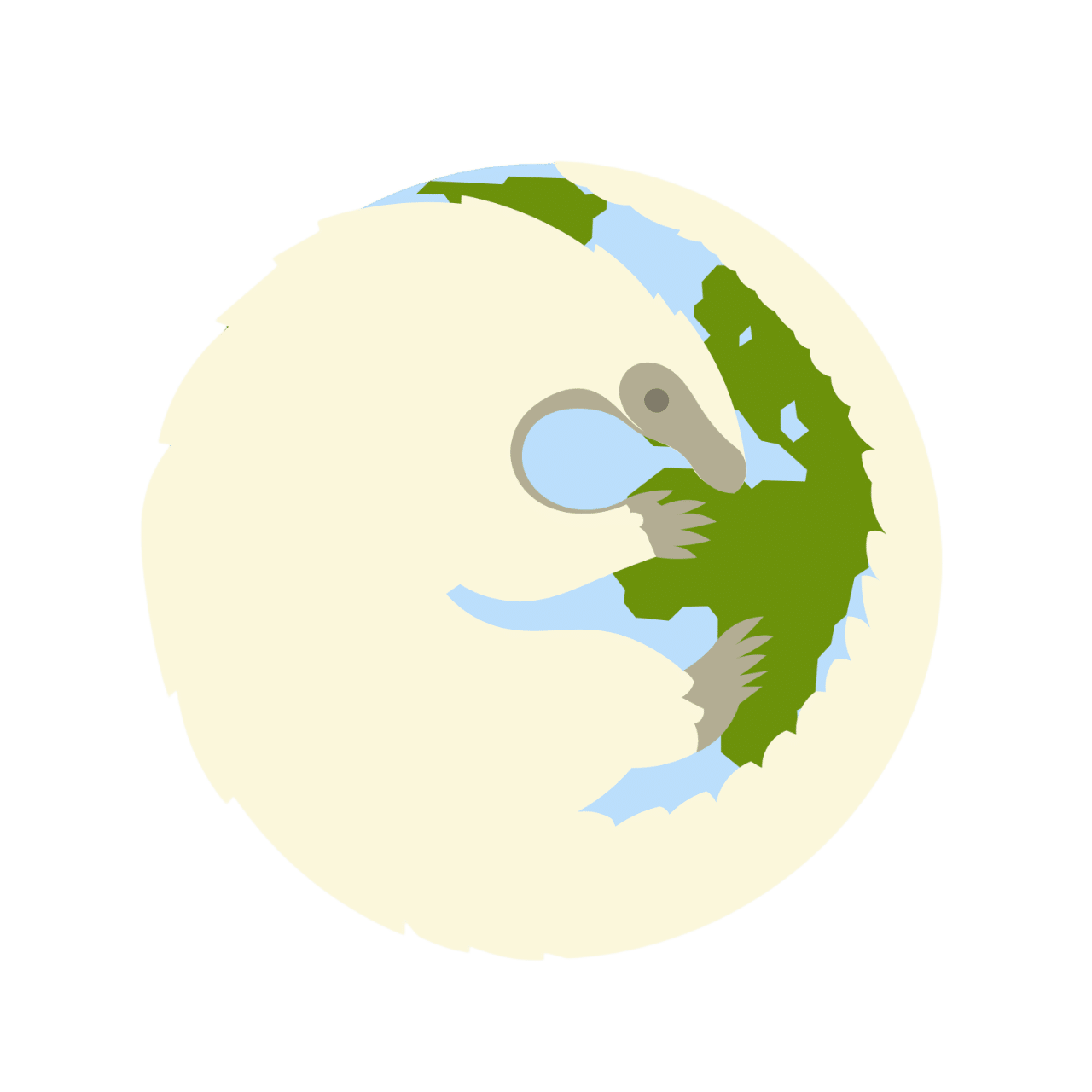

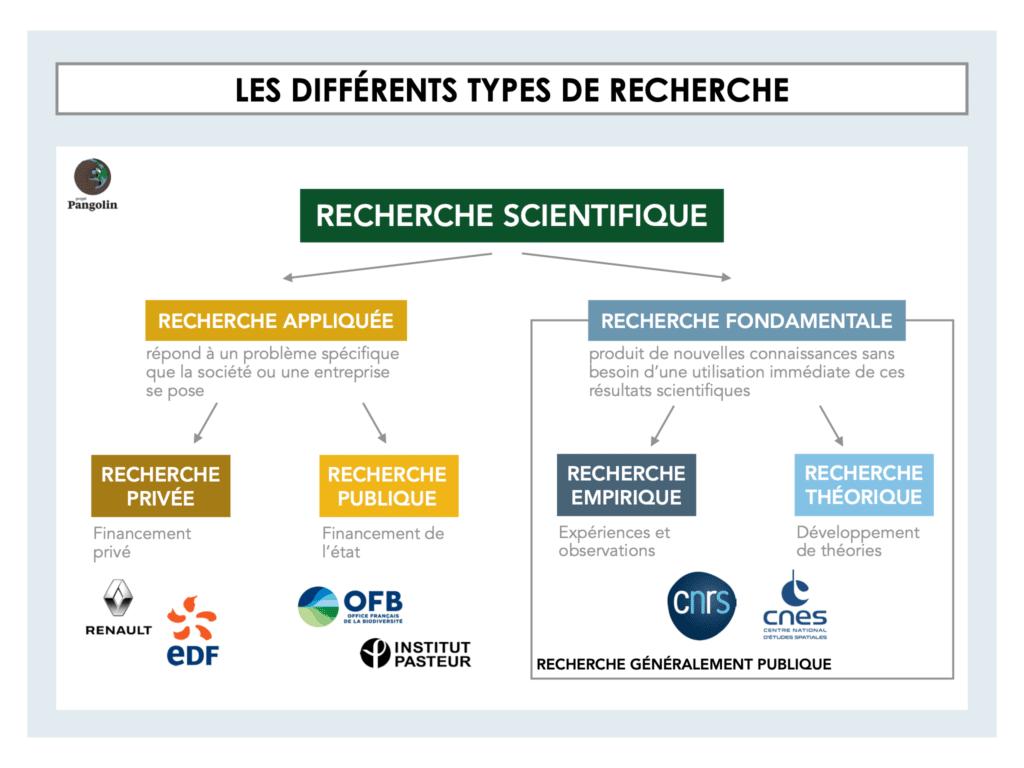

Différents adjectifs sont souvent accolés au terme de recherche. En général ils désignent le mode de financement ou l’objectif avec lequel la recherche est conduite.

On peut diviser la recherche en deux grandes catégories : la recherche appliquée et la recherche fondamentale [4]. Néanmoins, gardons en tête que beaucoup de projets se retrouvent à la frontière entre ces deux catégories.

La recherche appliquée répond à un problème spécifique que la société se pose à un instant t.

Si cette question intéresse des entreprises, il y a de fortes chances pour que cette recherche trouve des financements dans le secteur privé. Dans ce cas particulier de la recherche appliquée privé, les travaux des scientifiques sont inscrits dans les objectifs de l’entreprise et de la fondation auxquels ils appartiennent. En 2010, dans le secteur privé, les domaines les plus financés étaient : l’industrie (automobile, aéronautique/spatiale, pharmaceutique, chimique), les activités informatiques et services d’information, la production de composants électroniques (ordinateurs, périphériques) [2].

Il se peut que la question n’ait pas de valeur marchande potentielle mais que la société ait quand même besoin d’une réponse. Alors, la recherche appliquée sera financée sur des fonds publics. Comme par exemple l’impact des éoliennes sur la biodiversité locale et les moyens de l’atténuer [5].

La recherche fondamentale produit de nouvelles connaissances sans pour autant nécessiter une utilisation immédiate de ses résultats. Elle regroupe des travaux de recherche empiriques ou théoriques. La recherche fondamentale constitue un véritable socle de connaissance pour la recherche en général, dont la recherche appliquée [6].

Au sein de la recherche fondamentale on distingue la recherche empirique. On la définie comme toute recherche dans laquelle les conclusions de l'étude sont tirées strictement de preuves issues d’expériences ou d’observations. On retrouve des projets comme la communication chimique chez la marmotte alpine [7] ou la description des limites d’un courant méditerranéen en utilisant des données radar [8].

La recherche théorique illustre une dimension encore plus universelle de la connaissance. L’idée est de développer des théories qui expliquent la réalité qui nous entoure. En général, cela revient à représenter un phénomène sous la forme d’équations. On pense par exemple au principe de la relativité ou la théorie de la sélection naturelle.

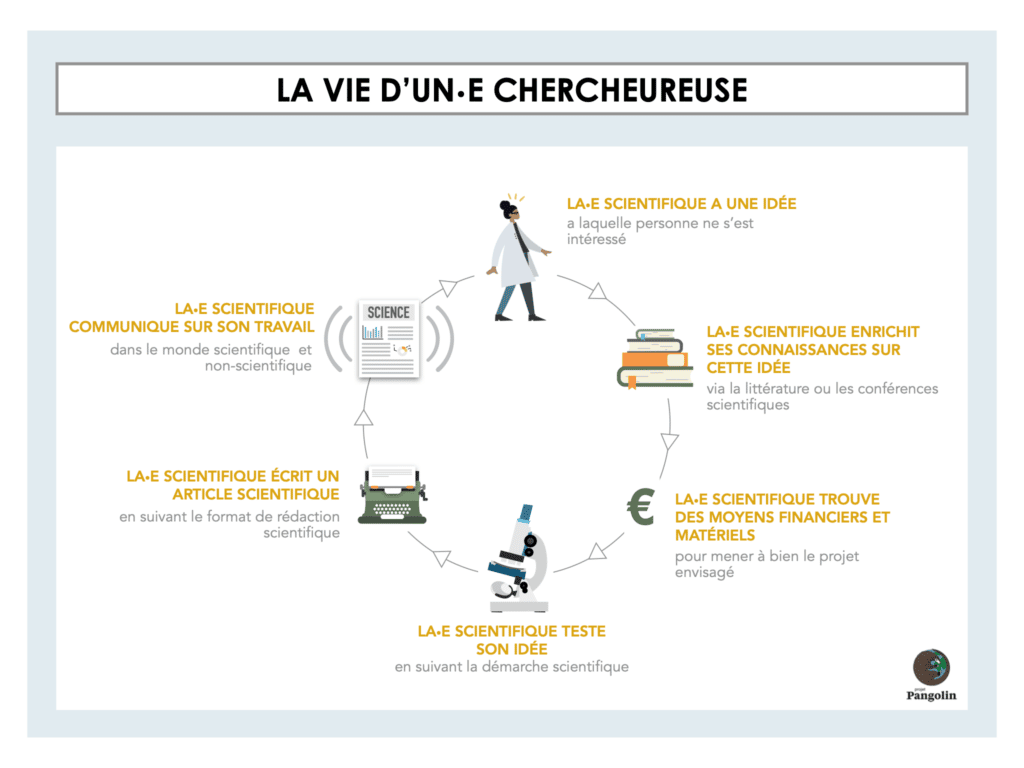

La récolte de fonds est une partie cruciale de la recherche scientifique, et souvent la bête noire des chercheureuses. En effet, il revient aux chercheureuses de trouver l'argent pour financer leur activité de recherche. Toute leur activité de recherche : matériel, les locaux, les déplacements, les salaires du personnel qui vont participer etc.

La recherche scientifique repose sur le travail assidu de chercheureuses partageant leurs réflexions et découvertes sur une thématique [9,10]. Mais attention, ce travail ne se fait pas en un claquement de doigts. Il peut s’écouler plusieurs années entre l’idée de départ et la publication des résultats.

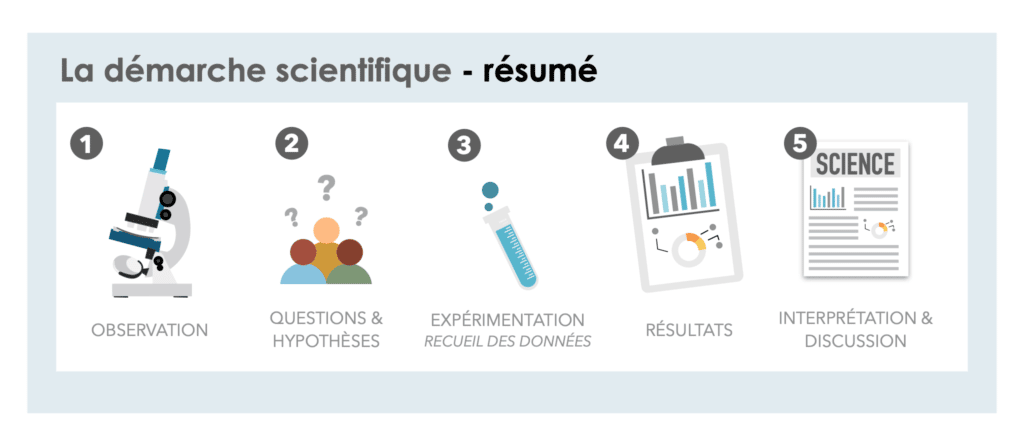

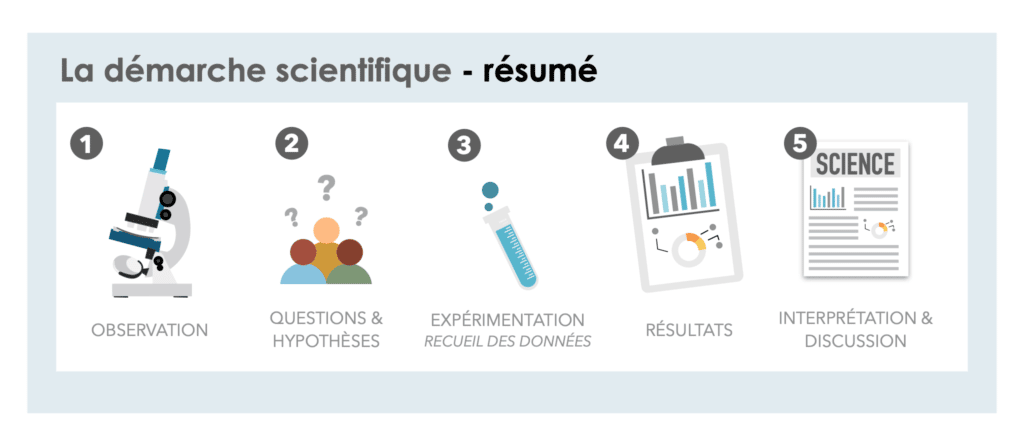

Avant d’avoir un travail abouti, la•e scientifique doit avoir une connaissance approfondie du sujet sur lequel iel travaille, récoltant le maximum d’informations dans la littérature scientifique ou au cours de conférences. Iel va par la suite suivre une démarche bien précise, partant à la base d’une observation qui va l’intriguer et soulever plusieurs questions. Iel pourra ensuite émettre des hypothèses sur la base de ses connaissances et de la littérature pour y répondre. L’objectif de l’étude va être de tester ces hypothèses, puis d’aboutir à une conclusion qui les confirmera ou les infirmera.

Une fois que les résultats produits sont satisfaisants, la•e scientifique va les communiquer. Au travers de divers supports : rapport technique, article scientifique, présentation lors de congrès scientifiques. Cela permet de valoriser son travail, de combler une partie des lacunes, de le soumettre à la critique et de se faire connaître dans le milieu scientifique, mais aussi non scientifique.

Il existe encore aujourd'hui une rupture entre la communication scientifique auprès du grand public ou de l'audience scientifique. La vulgarisation des travaux de recherche, rendant de concepts complexes compréhensibles pour tout un chacun, a souvent été mise de côté. Or cela devrait faire partie intégrante du métier de chercheureuse.

Pour remplir son rôle principal, la recherche scientifique se doit d’être diffusée auprès d’un large public scientifique. Ainsi, les dernières connaissances peuvent être utilisées par d’autres personnes pour continuer l’infatigable construction du savoir. Il existe plusieurs façons pour un•e chercheureuse de diffuser ses travaux. Nous allons nous concentrer sur son outil fondamental : l’article scientifique.

L’article scientifique est le produit final de tout travail de recherche et sa rédaction constitue une part de travail colossal [11,12]. Il s’agit d’un exercice de rédaction compliqué car l’écriture scientifique a ses propres codes : phrases courtes, directes et utilisant la forme passive. La•e scientifique doit respecter un plan normalisé propre à tout article scientifique, constitué de sept grandes sections :

Le fait que tout article scientifique suive cette structure formatée permet aux lecteurices d'aisément se situer dans l'article et de pouvoir en extraire les informations souhaitées. Grâce à cette organisation, il est facile pour d’autres chercheureuses d’utiliser la nouvelle technologie décrite dans l’article et ainsi d’assurer la reproductibilité de l’étude. Pour être admise par la communauté scientifique, il est nécessaire qu'une mesure ou découverte soit confirmée par plusieurs travaux. Les chercheureuses lisant l’article vont aussi pouvoir tester la nouvelle technologie mais dans un contexte différent qui n’avait pas été envisagé par les auteurices au départ (e.g., développement d’un vaccin, utilisation de CRISPR-Cas9 etc.).

Enfin un autre avantage découlant de cette architecture se trouve dans la bibliographie qui constitue un outil à part entière. En citant les références d’autres articles, les auteurices entretiennent, construisent et partagent leurs connaissances sur le sujet développé.

Chaque année des événements scientifiques ont lieu, en France ou à l’étranger, réunissant les chercheureuses du monde entier pour exposer leurs travaux, rencontrer des confrères et discuter de leurs recherches. Ces congrès sont payants, plus ou moins grands (entre 100 et plusieurs milliers de personnes), et permettent à la communauté scientifique de se rassembler autour d’une thématique. On retrouve deux manières de présenter un travail lors d’une conférence scientifique [13]:

Les laboratoires de recherche, pour promouvoir l’animation scientifique au sein de leur structure organisent des séminaires faisant intervenir divers chercheureuses d’autres établissements. Les bénéfices sont multiples : débat scientifique, partage de résultats récents, mais surtout rencontre entre confrères pouvant déboucher sur de potentielles futures collaborations.

Les outils de transmission ne se limitent pas aux exemples présentés précédemment. Les chercheureuses peuvent communiquer via d’autres types d’articles scientifiques comme les revues de littérature (résumé de l’état de l’art sur un sujet spécifique), les méta-analyses (regroupement de résultats sur un sujet spécifique tentant d’en extraire une interprétation générale), les notes d’opinion etc. Ces formats sont soumis à un comité de lecture. Enfin iels ont aussi l’occasion de produire des livres. Cependant ils ne sont pas nécessairement soumis à la relecture par les paires. Leur fiabilité peut donc être très hétérogène.

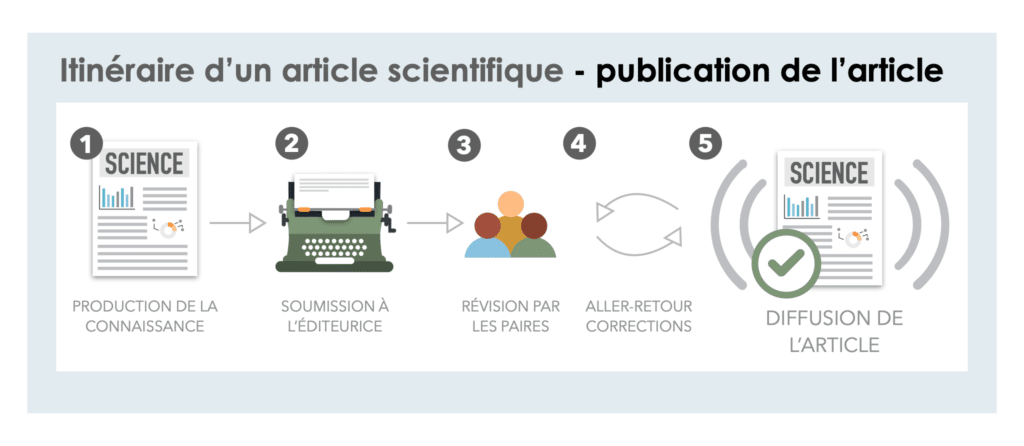

Entre la production d’un article scientifique et sa publication il y a de nombreuses étapes.

Dans un premier temps, le•a scientifique va produire de la connaissance en respectant la démarche scientifique et va restituer cette connaissance sous un format très spécifique : un article scientifique. Il sera relu et modifié par les co-auteurices plusieurs fois.

Une fois que cet article est rédigé, il est envoyé à un journal scientifique qui est chargé de le diffuser. L’article arrive tout d’abord dans les mains d’un•e des éditeurices du journal. Son rôle est d’évaluer la correspondance de l’article avec son journal. Chaque journal publie dans un domaine scientifique particulier. En fonction de la réputation de ce dernier il peut se permettre d’être plus ou moins pointilleux. L’éditeurice lit des articles dans des domaines très différents dont iel n’est pas forcément expert •e et doit prendre une décision après une lecture rapide.

À ce stade le destin de l’article peut prendre deux chemins :

1 - l’article est refusé, il sera alors impossible de resoumettre les mêmes résultats à ce journal même s’ils sont retravaillés.

2- l’éditeurice trouve l’article intéressant et souhaite le publier.

Un article peut être refusé pour une variété de raisons. Par exemple, il ne correspond pas au thème du journal, les résultats sont trop préliminaires, la rédaction de l'article est de piètre qualité, la question posée n'est pas assez originale etc.

Si l’article a été apprécié en première lecture par l’éditeurice, iel l’envoie à 2-3 « examinateurices » (la traduction française n’est pas idéale, on parle de reviewers en anglais). Iels sont chercheureuses comme les auteurices et sont vraiment spécialistes du sujet (contrairement à l’éditeurice). Iels vont lire l’article en profondeur et faire des commentaires détaillés sur ce qu’iels estiment devrait être différent.

Les chercheureuses assument cette fonction bénévolement en plus de leurs travaux de recherche et leurs charges d’enseignement. En général, les chercheureuses produisent entre 2 et 10 révisions par mois. Cela constitue une partie non-négligeable du métier.

À la fin de leur revue ils et elles communiquent à l’éditeurice l’intégralité de leurs commentaires. Ils et elles précisent aussi si l’article devrait être publié selon elleux.

Il est fréquent que ce processus soit complètement anonyme : l’identité des auteurices et des reviewers n’est connu que de l’éditeurice. Cette pratique est censée garantir un jugement objectif et limiter les règlements de compte entre équipes concurrentes. Les scientifiques restant des humains, ils et elles peuvent avoir des comportements discutables.

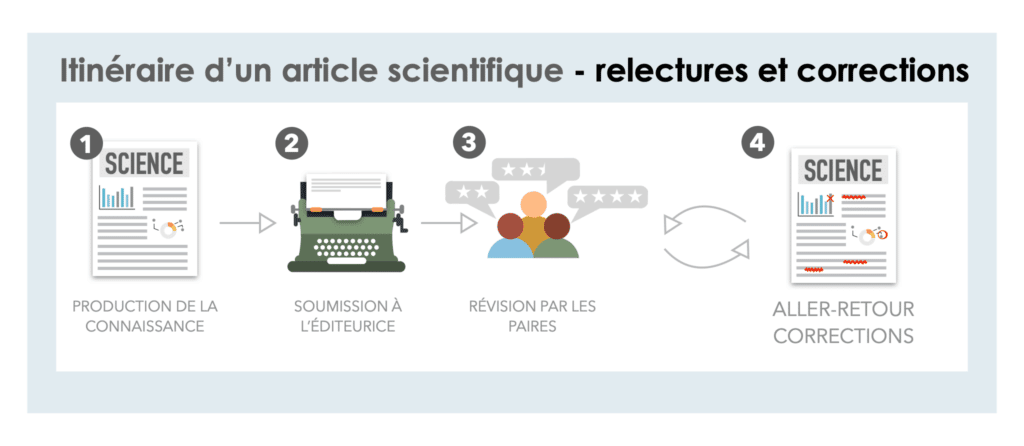

À ce stade l’éditeurice décide si :

1 - l’article est refusé car les remarques des reviewers l’ont convaincues que l’article n’était pas pertinent.

2 - l’article doit être modifié. On parle de révisions majeures ou mineures en accord avec les commentaires des examinateurices.

L’article entre alors dans une boucle d’aller-retour. D'un côté, les auteurices prennent en compte un maximum de modifications proposées puis les examinateurices qui en retour déterminent si les modifications sont satisfaisantes et/ou proposent de nouveaux changements.

Cette étape constitue un élément crucial de la recherche scientifique : c’est ce qu’on appelle la révision par les paires. Si une fraude est suspectée, si la méthode utilisée semble douteuse, si les statistiques présentées ne sont pas adéquates : il y a de fortes chances pour que le problème soit détecté à cette étape. Dans ce cas-là, l’article sera rejeté. Le travail des examinateurices est un des garde-fous de la recherche car il permet de vérifier la fiabilité des résultats avant qu’ils soient rendus disponibles à la lecture. C’est ce qui en fait sa force aussi. Ce système est loin d’être parfait mais il est constitutif de la recherche scientifique et garantit un jugement critique des nouveaux résultats produits.

Il est fréquent d'entendre des médias mainstream reprendre les titres d'articles scientifiques un peu originaux (ou pouvait générer du clic) les présentant comme une actualité ou un fait avéré alors que ces articles n'ont pas été soumis à la révision par les paires. Apprenez à rester critique dans ces cas particuliers. Il se peut que les résultats soient fiables tout comme le contraire !

Une fois que les reviewers et l’éditeurice sont satisfaits de l’état de l’article, il est publié ! Comme vous l’aurez deviné, toutes ces étapes signifient que de long mois (parfois années) peuvent s’écouler entre la première soumission de l’article et sa parution. Ces délais, qui peuvent être colossaux, constituent un des défauts majeurs du système.

On se rend compte que la publication de connaissance prend beaucoup de temps dans la vie d’un•e scientifique. Il s’avère que ces publications jouent même un rôle critique dans la carrière des chercheureuses.

Certains journaux ont une meilleure réputation que d’autres et ce pour tout un tas de raison : l’ancienneté du journal, la langue utilisée, l’originalité des résultats publiés etc. Ils sont à la mode et donc naturellement, les chercheureuses vont préférer voir leurs travaux publiés dans ces journaux [15]. De plus en plus de soumissions vont être proposées et les éditeurs peuvent se montrer plus difficiles dans l’acceptation des articles. Par exemple la revue pluridisciplinaire Nature révèle que seules 7,6% des papiers soumis étaient finalement publiés en 2017 [14] alors qu'une revue plus spécialisée comme Methods in Ecology and Evolution a un taux d'acceptation de 20%.

Une publication dans un de ces journaux connus va donc paraître plus intéressante que dans un journal moins côté. Elle peut être la clé pour obtenir un poste que le•a scientifique convoite.

Il ne suffit pas de viser des journaux ‘prestigieux’ pour avoir une carrière réussie, il faut aussi publier en quantité. L’obtention de postes, de bourses et donc les possibilités de continuer à travailler en tant que chercheureuse dépendent de cette performance. Les anglo-saxons ont trouvé un adage très parlant pour résumer cette situation : Publish or perish(publier ou périr).

Dans la suite de cet article nous allons nous intéresser à l’évolution du système de publication depuis les balbutiements de la méthode scientifique jusqu’à nos jours.

Pendant très longtemps en Europe, la pratique des sciences était réservée aux élites. C'était souvent aux hommes de lettres fortunés qui avaient le temps et l’argent suffisants de s’adonner à l’observation du monde et de ses phénomènes. Durant toute la Renaissance, la science était la pratique d’un nombre restreint de lettrés et la transmission des découvertes et des données se faisait au sein de réseaux très fermés. En somme, les plus riches faisaient la science et les plus riches lisaient également cette science.

Au XVIIIème siècle, la philosophie de la science change. Les sciences doivent contribuer au progrès des sociétés et se doivent, de ce fait, d’être transmises au plus grand nombre. Les ouvrages de vulgarisation scientifique se multiplient car la science doit être accessible à « tous ». Ils sont bien souvent les sujets de discussion des salons mondains.

Au XIXème siècle, la science reste encore le domaine des plus riches. Néanmoins sa transmission se fait plus grande, et ce, notamment par la création de grandes institutions telle que le Collège de France ou des Université comme à Bâle ou Göttingen qui vont petit à petit populariser le domaine. De nouvelles disciplines voient le jour comme la paléontologie. De nombreux lieux dédiés à l’apprentissage ou l’expérimentation se créent. C’est le temps des jardins zoologiques et botaniques, des grands laboratoires et des universités. C’est le siècle où l’on commence à vouloir décrire le monde en entier. Les sciences deviennent l’affaire de toutes et de tous.

Au XXème siècle, les grandes découvertes scientifiques et techniques rendent visibles les sciences au grand public et démocratisent leur pratique. Les progrès en médecine, en informatique ou en aérospatial façonnent le quotidien de toustes.

Le XXIème siècle est l’âge du numérique. L’information est partout. La science est faite par de nombreux scientifiques à travers la planète, issus de tous milieux. Elle se transmet partout dans le monde via les journaux scientifiques en ligne.

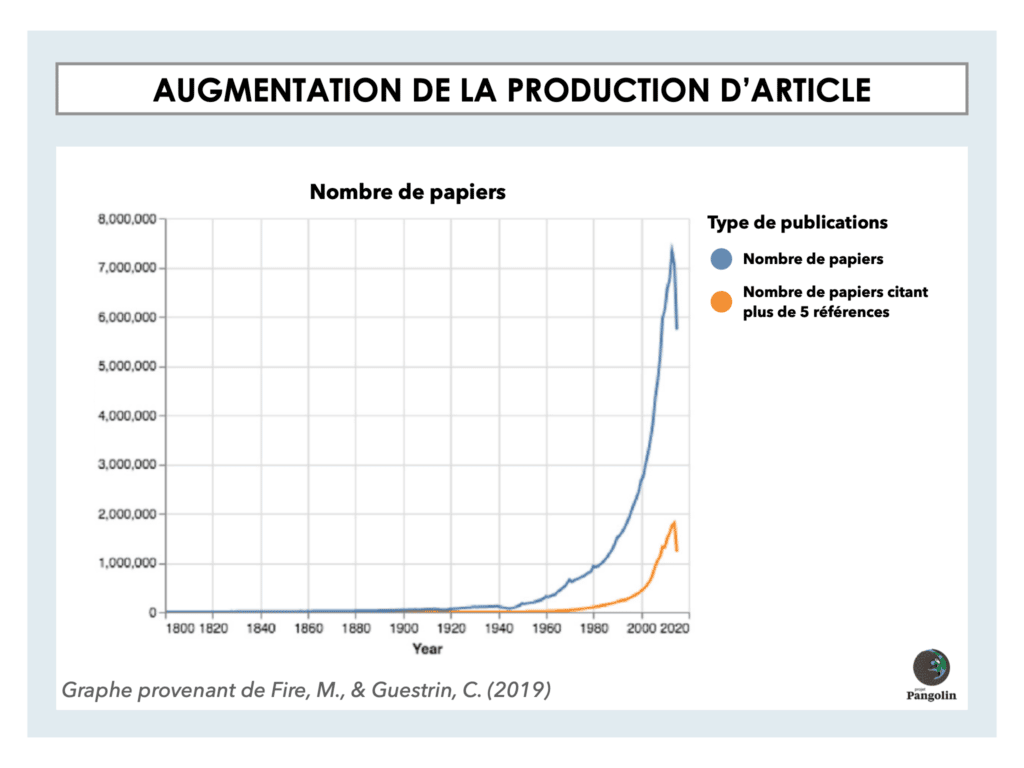

On peut dater l’apparition des premiers journaux scientifique à 1665. À cette date, le journal français « Journal des savants » et le journal anglais « Philosophical Transactions of the Royal Society » commencent à publier systématiquement les résultats d’études scientifiques [17]. Mais il faudra attendre le XVIIIème siècle pour voir un véritable essor de la publication dans des revues, avec la création de milliers de journaux scientifiques, bien que beaucoup furent éphémères. Dès lors, leur nombre n’a fait que d’augmenter.

À partir du milieu du XXème siècle, cette accélération devient brutale et sera de nouveau accentuée avec l’arrivée du numérique vers le milieu des années 1980 où le million de papiers publiés par an sera dépassé [18].

Les publications suivent une même trame méthodologique qui rend la lecture et la recherche de l’information plus rapide et facilite le travail bibliographique. Mais ce principe est relativement récent dans l’histoire de la science.

L’expérimentation a souvent été utilisée par les scientifiques pour émettre des théories et tenter de comprendre le monde qui nous entoure. Cependant, elle n’était quasiment jamais mise en œuvre de manière systématique pour éprouver les observations et tenter de trouver des moyens de comparaisons pour comprendre les fonctionnements du monde vivant (notamment) comme on pouvait le faire en physique ou en chimie.

Cette révolution arrivera en 1865 avec la parution du livre de Claude Bernard « Introduction à l’étude de la médecine expérimentale » [16]. C’est dans cet ouvrage que le médecin et physiologiste originaire du Rhône instaure les premières bases de la méthode expérimentale. Claude Bernard déplore en effet les conceptions de son époque. Notamment concernant la physiologie, basées essentiellement sur des observations et presque jamais éprouvées de manière expérimentale. Il dénonce « l’esprit de système » dans la science et accuse notamment les scientifiques du Collège de France de conduire des expériences pour démontrer leurs théories plutôt que de les confronter aux faits. Il explique alors qu’en suivant des règles, les scientifiques pourront alors établir les conditions de manifestations des phénomènes et émettre des lois.

Voici les différentes étapes qu’il énumère et qui restent encore à ce jour un plan d’action global utilisé pour les études scientifiques actuelles :

Suite aux Observations d’un phénomène, les scientifiques formulent des Hypothèses. Ils vont ensuite concevoir une Expérience pour tester lesdites hypothèses. Puis, ils mettent en place l’expérience dont ils collectent les résultats. Vient le moment de comparer leurs résultats avec ce qui était attendu. Enfin, ils communiquent leurs résultats et leurs conclusions.

Cette méthode expérimentale, nouvelle pour l’époque, particulièrement pour les domaines de la biologie comme la médecine, va perdurer et devenir la base de la démarche scientifique dans de nombreux domaines. Claude Bernard a en effet posé les premières pierres qui serviront de socle à la publication scientifique moderne telle qu’on la connait !

Il y a 50 ans, dans les années 1970, le monde rentrait graduellement dans l’ère numérique des réseaux informatiques, ce qui débouchera des années plus tard sur la révolution qu’est internet.

Initialement, l’objectif concernant les publications scientifiques ne se limitait qu’à une simple numérisation de toutes études déjà éditées sur papier. Mais avec la popularisation des ordinateurs portables, dans les sphères professionnelle et publique, il est vite apparu que l’information scientifique pourrait être massivement diffusée et facilement accessible à distance.

En 1991, l’éditeur Elsevier lance un programme visant à analyser la possibilité de diffusion de journaux électroniques. Ce programme nommé Tulip (The University Licensing Program), en association avec 9 universités américaines, débouche sur un système opérationnel en 1993 puis plus tard sur la création du site Science Direct en 1997. En parallèle, toujours dans les années 1990, d’autres éditeurs emboîtent le pas tels que Cambridge University Presse, Oxford University Press, American Chemical Society ou National Academy of Sciences.

Le DOI (Digital Object Identifier) voit le jour en 1994. C’est un numéro unique qui est attribué à chaque document et qui permet l’identification stable de toute publication. En 1995 est notamment créé JStor (Journal Storage), une importante plate-forme de stockage électronique de publications. Ainsi, jusqu’au début des années 2000, les acteurs américains et anglais vont majoritairement façonner le paysage de la publication scientifique numérique et assoir le modèle économique qui ne changera que très peu par la suite.

Cette course au numérique a vu émerger des leaders du marché dont les décisions pèsent énormément dans le fonctionnement de la publication. Pour exemple, les grandes maisons d’édition que sont Elsevier, Springer Nature, Wiley,Taylor & Francis ou American Chemical Society publient en 2017 un peu plus de 56 % des articles produits en Europe et concentrent à eux seuls 65 % des dépensent concernant les achats de publications et review [20].

Cet écosystème d’éditeurices, très particulier, avec de très grosses entreprises mais également un nombre de journaux croissant et un nombre de chercheureuse tout aussi en hausse, entraîne malheureusement une grosse compétition qui amène à des prix de publication de plus en plus élevés. La pression du Publish or Perish est alors accrue par la difficulté de publication, essentiellement financière.

Des mouvements émergent alors pour la gratuité de la publication scientifique ou système d’Open Access. De cette logique naîtra notamment Wikipedia en 2000.

En somme, l’ère de la publication scientifique numérique a certes accru le potentiel de transmission des données scientifiques à travers le monde, mais elle a aussi engendré des crispations dans la façon de publier.

Le monde de la publication scientifique est désormais partagé entre les intérêts commerciaux des grands éditeurs et les intérêts scientifiques.

Avec l’augmentation vertigineuse du nombre de publication et celle du nombre de chercheureuse, il est très vite apparu dans le système de publication l’idée (discutable) que l’on pouvait exprimer la qualité des recherches d’un.e chercheureuse par son nombre de publication ainsi que la qualité (aussi évaluée par nombre de publications) de la revue dans laquelle iel publie. Ce concept apporte alors une pression incessante qui pousse tout scientifique à publier régulièrement (Publish or Perish).

Face à une telle pression, de nombreuses dérives ont vu le jour. Malheureusement elles façonnent désormais en partie le format de publications actuelles. Les formats sont par exemple de plus en plus courts. La taille des publications en nombre de pages a fortement diminué ces dernières années. Des papiers plus courts permettent effectivement de publier plus vite et plus souvent.

Un aspect de certaines études scientifiques a également disparu. De moins en moins d’études cherchent à recréer, répéter ou re-tester des expériences dont les résultats ont déjà été publié. Les études de validation n’ont plus le vent en poupe. Une certaine « course à l’originalité » s’est imposée. Elle force à toujours publier de nouveaux résultats, de nouvelles études et sur de nouveaux sujets, dont la valeur est plus forte aux yeux des éditeurs. Pourtant, l’une des forces de la science moderne est cet aspect de validation par la communauté entière. Publier des résultats similaires à une étude antérieure est tout aussi scientifiquement crucial que de publier de nouvelles données.

Plus encore, cette course effrénée du Publish or Perish peut amener à certaines méconduites voire franchir la frontière de la fraude. Publier à tout prix peut pousser à segmenter une publication en plusieurs petites pour augmenter artificiellement le nombre de papier. On parle de saucissonnage. Des données contradictoires peuvent être oubliées voire volontairement omises ; c’est la falsification.

Bien d’autres négligences ou erreurs peuvent arriver, majoritairement de manière non intentionnelle, mais elles font partie intégrante de la publication actuelle. Le nombre de publications retirées pour cause de mauvaises données, fraudes ou erreurs a presque été multiplié par 10 durant la dernière décennie [20].

Cet article est une introduction à un prochain article qui sera disponible courant juillet. Ce dernier portera sur les limites du système de publication scientifique actuelle. Mais pour vous permettre de comprendre tous les tenants et aboutissants de cette histoire, il était nécessaire de dresser un état des lieux et de faire un historique du fonctionnement de la publication scientifique. On espère vous avoir donnez envie d’en savoir plus sur la production de connaissance. Rendez-vous courant le mois prochain pour découvrir le côté obscur de la force !