Ces dernières années, on entend très souvent les termes “empreinte carbone” ou “bilan carbone”. Ces mots sont partout. iIls reviennent à toutes les sauces et dans tous les contextes.

Dans cet article nous commencerons par définir des termes importants pour la compréhension globale de cette thématique comme « GES », « effet de serre » ou « tonne équivalent carbone »

Ensuite nous entrerons dans le vif du sujet en décortiquant les concepts d’empreinte carbone, empreinte écologique et bilan carbone.

Ce sujet est un peu compliqué et utilise des termes particuliers. Restez avec nous pour un déchiffrage de tout ce jargon ! Si vous êtes familiers de ces questions, on se retrouve un peu plus bas.

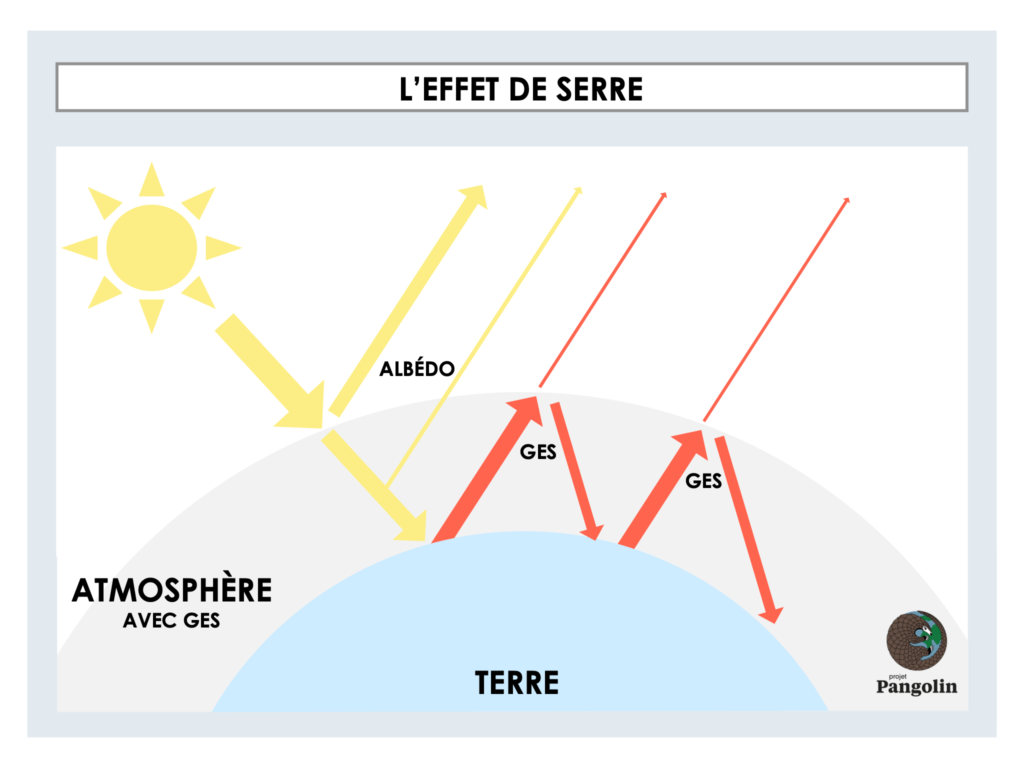

Les gaz à effet de serre (ou GES) sont des gaz présents dans l’atmosphère. Ils sont responsables de l’effet de serre. Par sa composition, l’atmosphère “retient”, en effet, plus ou moins de “chaleur” sur la surface de la planète et permet donc de “réguler” la température.

Une partie de l’énergie reçue par le soleil est directement réfléchie par l’atmosphère et les surfaces claires de la planète (par exemple, les banquises) et renvoyée dans l’espace : c’est l’albédo. Grâce à cela, il ne fait pas trop chaud et les UV sont filtrés. Le reste est absorbé par la surface de la planète. S’ensuivent ensuite des échanges de rayons infrarouges entre surface et atmosphère. C’est grâce à cela qu’il ne fait pas trop froid non plus. Ces effets combinés de l'atmosphère permettent la vie sur Terre. Les GES, selon leurs concentrations, vont impacter la quantité d’infrarouges (et donc de chaleur) qui est renvoyée sur la surface de la planète, impactant ainsi la température.

Les principaux GES naturels sont (par ordre d’importance) :

Les gaz à effet de serre sont donc présents naturellement dans l’atmosphère et sont essentiels à la survie des espèces.

C’est quoi le problème alors ? Le problème c’est que depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont fait augmenter de manière exponentielle la concentration des GES dans l’atmosphère augmentant ainsi l’effet de serre et causant le réchauffement climatique [1]. On parle d’effet de serre « anthropique », qui s’ajoute à l’effet de serre naturel.

Grâce à l'absorption par des "puits" des GES émis naturellement, les concentrations GES dan l'atmosphère étaient régulés avant que les humains ne mettent le bazar. Les océans, la photosynthèse, l'activité des micro-organismes sont des puits de carbone.

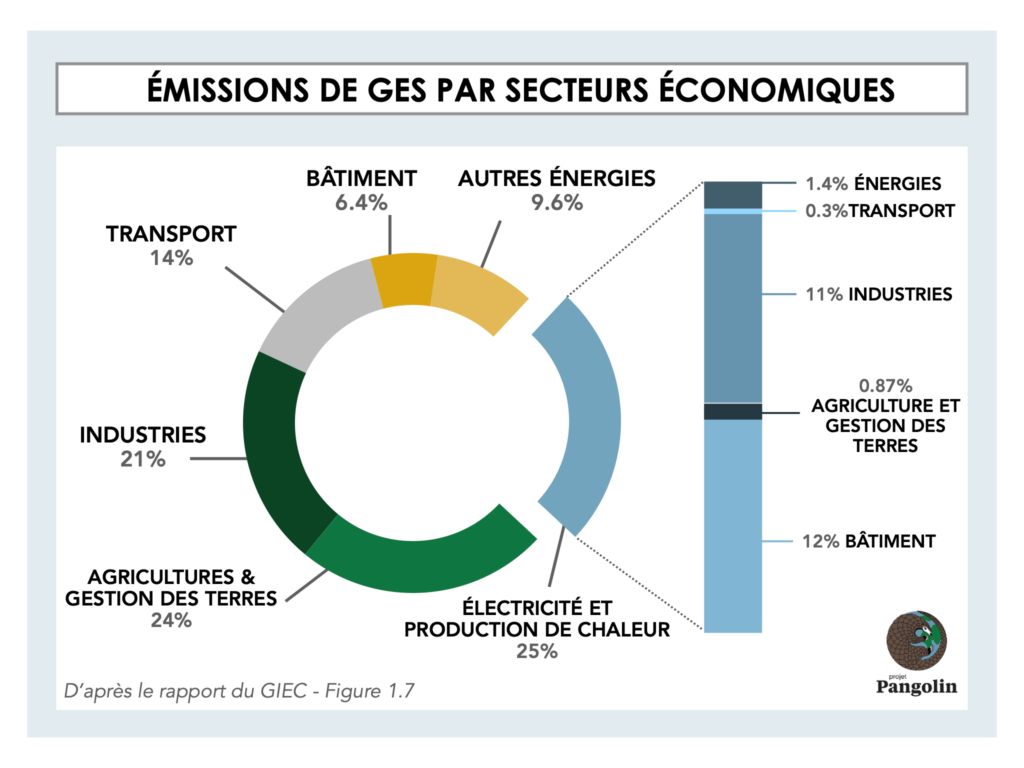

Il est important de le savoir afin de pouvoir agir dessus ! Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a répondu à cette question pour nous. Leur analyse des émissions de GES par secteur économique nous révèle que l’un des principaux chevaux de bataille est l’énergie, et en particulier, les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel).

La combustion des énergies fossiles est par exemple responsable d’une très grande partie de nos émissions de CO2. Leur extraction, transport et utilisation est aussi la seconde source principale de méthane. Les énergies fossiles servent à tout un tas de choses, comme à la production d’électricité, de carburant ou encore au chauffage des bâtiments (chauffage au gaz). Ces ressources sont utilisées dans TOUS les autres secteurs (industries, transport, agriculture, services, logements...) qui relâchent eux même du CO2.

L'électricité n'est pas une énergie mais est produite à partir d'énergies. En France, elle est majoritairement produite à partir du nucléaire (~70%). Mais elle peut être produite à partir d'énergies renouvelables (solaire, hydraulique, éolienne) ou à partir d'énergies fossiles (cad énergies dont le stock est épuisable par exemple le pétrole).

C’est la source principale de méthane et de N2O. Ces émissions sont dues à l’élevage des animaux destinés au secteur alimentaire (viande mais aussi lait et produits dérivés tels que le fromage, les yaourts etc.), à la culture du riz qui nécessite l’inondation des terres, ainsi qu’à l’utilisation d’engrais azotés. Il faut ici préciser qu’en plus, les activités humaines impactent les puits naturels de GES (via la déforestation par exemple), réduisant ainsi la quantité de GES atmosphériques réabsorbée. Le serpent qui se mord la queue en somme.

Ces deux secteurs sont responsables à eux seuls de 50% de nos émissions de GES. Et la France ne fait pas exception à ce schéma. Viennent ensuite l’industrie et le transport.

L’industrie est à l’origine d’émissions de GES dits « industriels », c’est-à-dire qui n’ont pas de sources naturelles, comme les halocarbures. Ces gaz sont émis lors de processus industriels comme la combustion de carburants fossiles, le traitement des eaux usées et beaucoup en raison des fuites présentes dans les systèmes de refroidissement. Ils sont en effet utilisés dans tous les systèmes produisant du froid. De notre frigo/congélateur, à la climatisation de nos voitures et bâtiments, en passant par le refroidissement nécessaire aux data center dont nous vous parlions dans notre article sur la pollution numérique. Bien que le protocole de Montréal et l'amendement de Kigali prévoient une disparition future des CFC (responsables du "trou" de la couche d'ozone) et HFC (fort pouvoir de réchauffement global, on vous explique ci-dessous), ils sont encore largement émis et ont impact considérable sur le changement climatique.

Avant de vous parler de l’empreinte carbone, nous devons vous parler de l’unité principalement utilisée pour la quantifier : la tonne équivalent carbone.

En fait, “l’empreinte carbone” ne concerne pas que le carbone (et donc le CO2). Mais bien tous les GES émis par diverses sources au sein d’un territoire. Mais pourquoi parle-t-on d’empreinte carbone si elle ne concerne pas que le carbone ?

Les scientifiques ont choisi de se concentrer sur le CO2 car c’est le gaz le plus émis. On convertit donc les émissions de tous les autres GES en « équivalent CO2 ». C’est-à-dire, en la quantité de CO2 qui aurait le même impact climatique que la quantité de GES x ou y réellement émise. Dans cette conversion on prend en compte le pouvoir de réchauffement global (PRG) des différents gaz, qui dépend de leur durée de persistance dans l’atmosphère et de la quantité d’énergie qu’ils absorbent (et donc renvoient sur Terre sous forme de chaleur).

En effet, tous les GES ne réchauffent pas autant les uns que les autres. On estime par exemple que sur une période de 100 ans, l’émission d’une tonne de méthane aura des effets sur le changement climatique équivalents à ceux qu’aurait l’émission d’environ 25 tonnes de CO2 (1 tonne de méthane = 25 tonnes équivalent CO2, et 1 tonne de N2O = 300 tonnes équivalent CO2 !).

L’utilisation de la tonne équivalent CO2 permet donc d’avoir une unité unique et commune et de comparer les effets des différents GES.

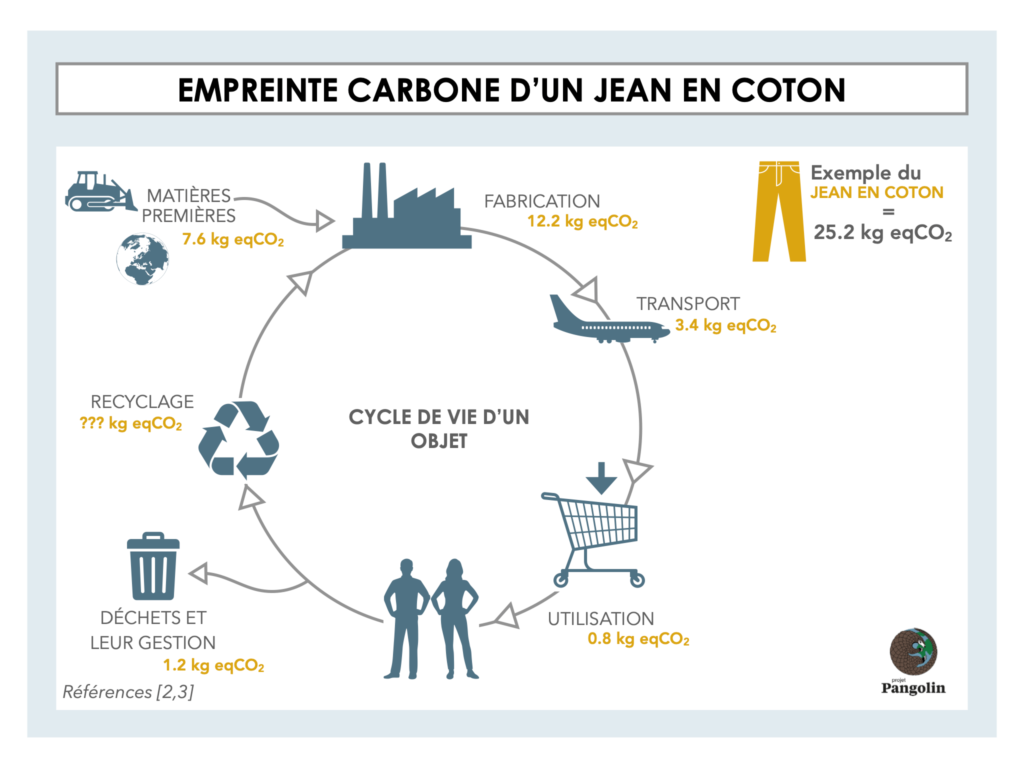

L’empreinte carbone c’est la quantité de GES émise par les activités humaines, exprimée en équivalent carbone (ou « eqCO2 », « CO2e », « CO2-eq »). Elle peut être calculée pour un individu, une entreprise, à l’échelle d’un pays, pour un objet ou un service. Sa valeur finale va dépendre de ce que l’on considère dans le calcul.

Si l’on prend l’exemple d’un pays et la définition de l’INSEE, il faudra tenir compte :

Au niveau individuel, elle dépend du pays de l’habitant et des choix de ce pays en termes de production d’énergie mais aussi du mode de vie global de l’individu (on vous en dit plus ci-dessous).

Lorsque l’on raisonne à l’échelle d’un objet, on va pouvoir tenir compte :

En bref, tout son cycle de vie.

On retrouve l’empreinte carbone sur les “étiquettes GES” (ou “étiquettes climat”) des logements. Ces étiquettes permettent d'attribuer une note de A à G à nos habitations. Elles constituent un indice d’émission de gaz à effet de serre. Elles sont accompagnées des étiquettes “classes énergétiques” qui nous renseignent sur la consommation en énergie du logement (ou de tout autre appareil électroménager ou véhicule vendu dans le commerce).

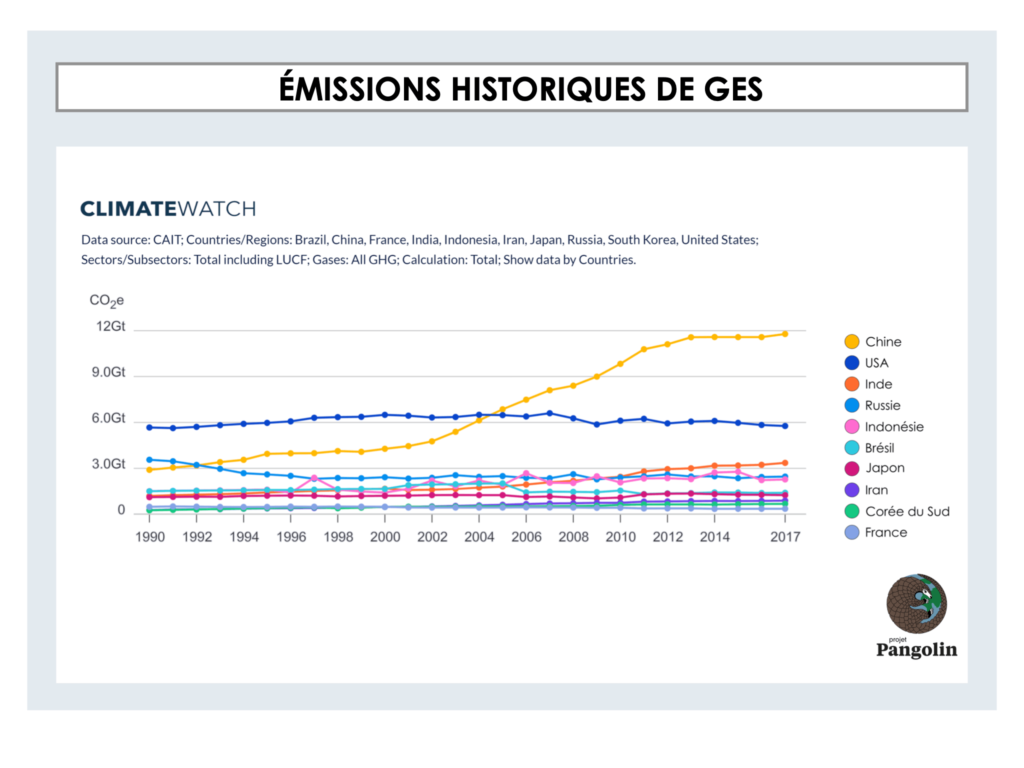

Tous les pays ne sont pas autant émetteurs de GES les uns que les autres. Nous allons nous intéresser à l’empreinte carbone de la France en comparaison avec 9 autres pays/régions du monde parmi les plus émettrices de GES.

Sur le graphe ci-dessous on remarque que la Chine est en tête, suivie par les US. Les autres émetteurs principaux tels que l’Inde, la Russie ou l’Indonésie viennent ensuite. La France ne semble pas faire partie des plus gros émetteurs. (le graphique a été créé grâce au site ClimateWatch, sur lequel vous pouvez aussi aller vous amuser à regarder les pays qui vous intéressent).

Mais il faut, ici, faire marcher son esprit critique. Ces chiffres veulent-ils dire que la France s’en sort bien ? En réalité, ce n’est pas si simple. Décortiquons tout cela ensemble.

La Chine produit énormément de biens (produits informatiques et téléphonie, vêtements et autres objets “made in China”) qu’elle exporte. Ainsi, la consommation du reste du monde a un effet sur les émissions de GES en Chine ! Nous y compris, même si de prime abord “on ne s’en sort pas si mal”.

C’est pour cette raison que l’empreinte carbone d’un pays doit tenir compte des importations. Sans cela, les pays comme la France, en délocalisant une grosse partie de leurs industries apparaîtraient faussement “verts”. Il en va de même pour l’électricité, la nourriture et tout un tas d’autres choses que l’on importe. De plus, tous les pays n’ont pas le même nombre d’habitants et ne font pas la même taille ! Il est logique qu’un pays dont la population représente 21 fois celle de la France, comme c’est le cas de la Chine, émette plus de GES.

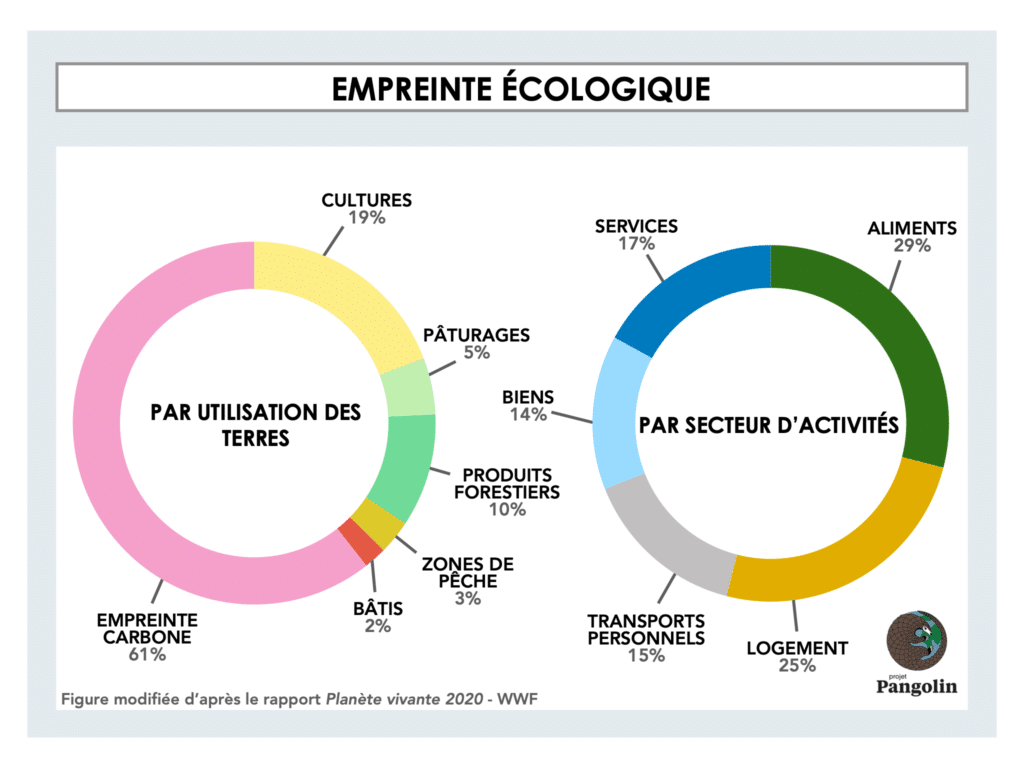

L’empreinte écologique (ou empreinte environnementale) est un indicateur de l’effet des activités humaines sur la nature. Contrairement à l’empreinte carbone, elle n’est pas focalisée sur les GES. Elle considère l’impact environnemental plus global en comparant d’une part “la demande” (les activités humaines) et d’autre part “l’offre” (la capacité de la Terre à produire des ressources, à absorber des déchets et à se régénérer : la biocapacité).

L’empreinte écologique tient compte de :

Si on la représente par secteurs d’activités, on voit que, comme pour l’empreinte carbone, l’alimentation, les logements et les transports ont le plus d’impacts.

L’empreinte écologique est exprimée en hectares (et non en équivalent CO2) puisqu’elle mesure la superficie biologiquement productive nécessaire pour soutenir la consommation humaine.

Ainsi, pour subvenir aux besoins de l’humanité, la WWF (ONG “World Wide Fund for Nature”) estime qu’il faudrait la superficie de 1.6 Terres. C’est de là que vient le « jour du dépassement » de l’ONG Global Foodprint Network, qui nous donne le jour de l’année à partir duquel on a consommé toutes les ressources que la Terre pouvait produire en 1 an et que l’on vit donc en puisant dans les réserves (à crédit).

Comme le révèle la WWF dans son rapport “Planète vivante 2020”, l’empreinte écologique ne fait qu’augmenter au fil des années, tout comme l’empreinte carbone. Et comme pour cette dernière, vous pouvez calculer votre empreinte écologique personnelle.

Attention, il faut ici aussi se rappeler que tous les pays et tous les individus n'ont pas la même empreinte écologique. L'empreinte écologique d'un américain moyen serait de 8 ha alors que celle d'un congolais moyen est estimée à 0.8 ha. Données provenant de [4]

Le bilan carbone est une méthodologie de calcul développée par l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) en 2004 pour mesurer l’empreinte carbone d’une entité, par exemple, d’un individu (on parle alors de “bilan carbone personnel”) ou d’une entreprise.

Mais, bilan carbone et empreinte carbone sont-ils synonymes ? Oui et non.

En effet, c’est un outil destiné aux entreprises et organisations qui souhaitent mesurer leur empreinte carbone. Il tient compte du secteur d’activité de l’entreprise et de nombreux éléments pour rendre son bilan. Il est aujourd’hui très connu car il est devenu obligatoire pour de nombreuses entreprises.

Si ces sujets et cet article vous ont intéressés, vous trouverez ici des pistes à creuser pour en apprendre plus sur le changement climatique et les impacts anthropiques. Par exemple, si l’on a beaucoup parlé ici des gaz à effet de serre, ce ne sont pas les seuls acteurs dans toute cette histoire. Les aérosols jouent aussi un rôle.

De la même manière, vous pouvez creuser les questions liées aux problèmes posés par la compensation carbone, en consultant entre autres cet article (et plus généralement le site) de « Bon Pote ». Ou en écoutant ce podcast.

Le podcast « Y’a le feu au lac » vous parle aussi des enjeux liés à la voiture électrique.

[1] IPCC Fifth Assessment Report, 2014

[2] https://www.liberation.fr/apps/2018/09/empreinte-carbone/